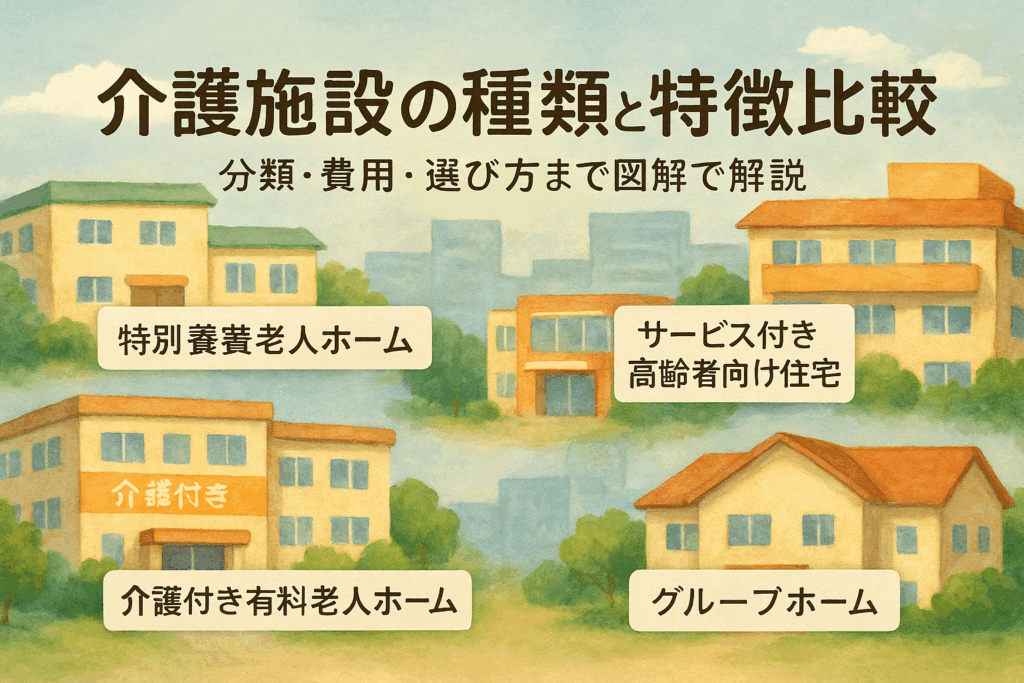

「どの介護施設を選べばいいのか」「自分の家族にはどの施設が最適なのか」と悩んでいませんか?介護保険制度のもとで現在【全国には特別養護老人ホーム約9,000施設、介護老人保健施設約4,300施設、有料老人ホーム約15,000施設】が存在し、それぞれに特徴や役割が異なります。また、近年ではサービス付き高齢者向け住宅やグループホームの増加も続き、選択肢がますます多様化しています。

「入居後に思わぬ費用がかかった」「認知症への対応体制が十分でない」など、後悔する例も少なくありません。施設ごとで受けられるサービスや医療連携体制、契約形態、費用の相場は大きく異なり、厚生労働省の調査では地域や分類によって月額数万円~十数万円の差が生じています。

あなたが抱く「これで本当に安心できるだろうか」という不安を、専門家監修の最新データと実際の利用者の声をもとに解消できるよう、本記事では介護施設の種類別に特徴・費用・サービス内容・選び方のポイントを徹底比較し、必要な基礎知識と失敗しない施設選びのコツまで網羅しています。

自分に合う介護施設を納得して選びたい方、家族の暮らしを守りたい方は、ぜひ最後までご一読ください。

- 介護施設の種類一覧にはどんな分類があるか?公的分類・民間分類を厚生労働省基準で徹底解説

- 介護施設の種類一覧から選ぶ際に不可欠な基礎知識と利用対象者別に適合する施設ガイド

- 介護施設の種類一覧別費用体系と料金相場詳細比較―入居時・月額・追加費用まで地域差最新データ

- 介護施設の種類一覧ごとの介護サービス内容・医療連携体制を徹底比較―生活支援から医療管理・看取りまで

- 公的統計データと市場動向からみる介護施設の種類一覧の利用実態と将来予測

- 介護施設の種類一覧の申し込み手続き・契約・退去までの実務ガイド

- 介護施設の種類一覧を比較・評価するためのチェックリスト・比較表活用法

- 介護施設の種類一覧に対する専門家の意見・監修情報・体験談をまとめて紹介

- 介護施設の種類一覧に関するよくある質問(FAQ)を網羅した解説セクション

介護施設の種類一覧にはどんな分類があるか?公的分類・民間分類を厚生労働省基準で徹底解説

介護施設は、厚生労働省の基準に基づき「公的介護施設」と「民間介護施設」の2つに大きく分けられます。高齢者やそのご家族が安心して生活できるサポート体制を整えるため、各施設の役割やサービス内容を理解することが大切です。以下で主要な分類を一覧で整理し、分類ごとの役割や特徴をまとめています。

| 施設分類 | 主な施設種別 | 運営主体 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 公的介護施設 | 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設など | 社会福祉法人・自治体 | 介護保険適用、費用負担が比較的少なめ |

| 民間介護施設 | 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅など | 民間企業 | 多様なサービス・設備、費用や入所条件は多様 |

施設の選択では、介護度・認知症の有無・医療ケアの必要性なども重要なポイントとなります。

公的介護施設と民間介護施設の区別を明確に解説―介護保険適用範囲・制度意義・法律上の違いに基づく比較

公的介護施設は「介護保険三大施設」と呼ばれ、厚生労働省が定める介護保険法により設置されています。これに対し、民間介護施設は民間企業が運営していて、サービス内容や費用面で幅広い選択肢があるのが特徴です。

- 公的介護施設の特長

- 介護保険が適用され、利用者の経済的負担が軽減される

- 運営基準・人員体制が厳格で、サービスの質が安定

- 入所には要介護認定基準(要介護度・自立度など)や待機期間あり

- 民間介護施設の特長

- サービスや設備に多様性があり、快適性・個別対応が充実

- 入居金・月額費用に幅(例:施設やエリアによる差)が大きい

- 医療・認知症対応・生活支援など、選択肢の自由度が高い

それぞれの制度意義や特徴を理解し、ご自身やご家族に最適な施設を検討することが重要です。

介護保険施設4種類の概要と機能を一覧・図表で比較解説―特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設の違い

介護保険施設は主に4種類あり、それぞれ異なる役割を担っています。

| 施設名 | 概要 | 主な対象 | サービス特徴 |

|---|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム(特養) | 常時介護が必要な高齢者向け | 要介護3以上 | 生活全般の支援、費用が低め、待機者多い |

| 介護老人保健施設(老健) | 在宅復帰目的のリハビリ重視施設 | 要介護1以上 | 短期間のリハビリ、医療・介護両方を提供 |

| 介護医療院 | 医療・長期療養を必要とする高齢者向け | 要介護1以上 | 医療・生活支援、認知症ケアも対応 |

| 介護療養型医療施設 | 医療的ケアが必要な長期療養者向け | 要介護1以上 | 高度な医療ケア、転換中の施設も多い |

それぞれの施設は、介護度・自立度・必要な医療ケアなどに応じた選択が必要です。

民間介護施設の主要タイプ別特徴まとめ―介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームのサービス内容と施設選びのポイント

民間介護施設は、サービスや入居条件、費用設定が多様です。

| 施設タイプ | 主な特徴 | サービス内容 |

|---|---|---|

| 介護付き有料老人ホーム | 介護・生活・医療を一体提供 | 24時間介護、健康管理、食事等 |

| 住宅型有料老人ホーム | 生活支援中心、介護サービスは別契約 | 生活援助、レクリエーション等 |

| サービス付き高齢者向け住宅 | バリアフリー住宅+生活相談 | 見守り、安否確認、自由度が高い |

| グループホーム | 認知症高齢者の共同生活 | 小規模・家庭的、専門スタッフ常駐 |

施設ごとにサービス内容や医療体制、認知症対応力などが異なるため、比較検討が不可欠です。

高齢者福祉施設・居宅系・在宅支援施設の種類と役割整理―老人福祉施設、居宅介護支援事業所、デイサービス等の機能解説

高齢者が自宅での生活を継続できるよう支援する居宅系や、通所型の福祉施設も重要な役割を担っています。

- 居宅介護支援事業所:ケアマネジャーが介護計画を作成し、在宅生活をサポート

- デイサービス(通所介護):日中通所し、食事や入浴・リハビリを提供

- ショートステイ:一時的な宿泊と介護を提供し、家族の介護負担を軽減

- 地域包括支援センター:高齢者の生活全般や権利擁護を相談・サポート

このように、施設系・在宅系それぞれのサービス特徴や機能を理解し、ライフスタイルやニーズに合わせた施設選びが大切です。

介護施設の種類一覧から選ぶ際に不可欠な基礎知識と利用対象者別に適合する施設ガイド

介護施設を選ぶ際は、種類やサービス内容、利用対象者を正しく把握することが重要です。下記の表は厚生労働省の分類や一般的な特徴をもとに、主な介護施設を整理しています。

| 施設名 | 主な特徴 | 対象者 | 費用目安 |

|---|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 介護度3以上、終身入所可、重度介護対応 | 要介護高齢者 | 月額約8~15万円 |

| 介護老人保健施設 | 医療ケア・リハビリ中心、在宅復帰支援 | 要介護1~5 | 月額約8~13万円 |

| 介護医療院/療養型病床 | 医療管理・長期療養が必要な方 | 要介護・要医療高齢者 | 月額約9~20万円 |

| グループホーム | 認知症対応、小規模共同生活 | 認知症高齢者 | 月額約10~16万円 |

| 有料老人ホーム | 自立型・住宅型・介護付の3タイプ、民間運営 | 自立~要介護 | 月額約10~30万円 |

| ケアハウス | 自立・軽介護向け、比較的安価 | 自立・軽度介護 | 月額約6~15万円 |

| サービス付き高齢者向け住宅 | 見守り、生活サポート中心のバリアフリー住宅 | 自立・軽度介護 | 月額約10~18万円 |

| デイサービス/ショートステイ | 通い・短期利用、在宅支援サービス | 要支援~要介護 | 利用料別途 |

施設ごとの入居条件や提供サービスの違いを確認しましょう。自分や家族の介護度や生活状況、認知症の有無などで最適な施設が変わります。

要介護度・認知症状況別に合った施設選択基準を段階的に解説―自立支援から重度介護対応まで

介護施設は利用者の状態ごとに選択肢が異なります。

- 自立・要支援: サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス、有料老人ホーム(健康型)

- 軽度~中等度要介護: 住宅型有料老人ホーム、デイサービス、老人保健施設

- 重度要介護: 特別養護老人ホーム、介護医療院、介護付き有料老人ホーム

- 認知症状: グループホーム、特養(認知症棟)など

予算、医療体制、リハビリ支援、食事やレクリエーションの充実度も確認しながら、利用者本人の希望や家族のサポート体制を踏まえて検討することが大切です。

認知症ケアに強い施設の条件と選び方―グループホームや特別養護老人ホームを中心に具体的特徴を整理

認知症ケアが必要な場合には、専門知識と経験を持つスタッフ配置や、個別ケア体制の整った施設を選択しましょう。特にグループホームは小規模で家庭的な雰囲気があり、落ち着いた生活環境が特徴です。

- グループホーム: 認知症の進行度に合わせたケア、少人数での生活、地域密着型

- 特別養護老人ホーム: 専門職チームによる認知症ケア、医療との連携可能

- 介護付き有料老人ホーム: 個別ケアプランの充実

入居前には見学や体験入居をおすすめします。認知症対応力の差は“スタッフの人数や内訳・研修実績”“24時間の見守り体制”がしっかりしているかを比較しましょう。

施設の入居条件・契約形態・受け入れ体制の違い―事前確認すべき契約・リスクと対応状況

施設ごとに入居年齢、介護認定の要否、保証人の有無などの条件が異なります。契約前に必ず下記ポイントを確認してください。

- 入居対象年齢・介護度

- 費用の支払い(入居一時金・月額費用)

- 緊急時の医療サポート体制

- 退去や解約時の返金・費用負担条件

- 居室や施設のバリアフリー対応

- 生活支援・看取りなどの体制

施設ごとの契約形態(利用権方式・賃貸借方式など)にも違いがあり、不明点は入念に確認しましょう。特に介護保険施設と民間施設では制度や契約内容が異なるため注意が必要です。

利用者体験談・口コミ情報を活用した失敗しない介護施設選び―実際の声から学ぶ心得と注意点

施設選びで重要なのが実際の利用者や家族の声です。体験談には「スタッフの対応」「施設の清潔さ」「食事の質」「融通の利くサービス」についてのリアルな意見が多く寄せられています。

主な参考ポイント

- スタッフのケア姿勢や相談しやすさ

- 日常生活のサポート体制

- 医療・看取り体制の充実度

- トラブル発生時の迅速な対応

実際に施設を訪問し、空気感やスタッフ対応を自分の目で確かめることも失敗防止のコツです。複数施設を見学し、最も安心して任せられる場所を選ぶことが大切です。

介護施設の種類一覧別費用体系と料金相場詳細比較―入居時・月額・追加費用まで地域差最新データ

介護施設を選ぶ際、種類別の費用体系や料金相場への理解は不可欠です。主な施設として「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「有料老人ホーム」「グループホーム」などがあり、それぞれの入居一時金・月額費用・日常サービス料や追加費用に大きな違いがあります。また、厚生労働省や地方自治体ごとの指導の下、施設ごとに費用設定が異なるため、事前の確認が必要です。以下では主要施設ごとに料金の目安を表で整理します。

| 施設名 | 入居時費用 | 月額費用(目安) | 追加費用例 |

|---|---|---|---|

| 特養(介護老人福祉施設) | 数万円〜0円 | 6〜12万円 | 医療費、嗜好品 |

| 老健(介護老人保健施設) | 0円 | 8〜13万円 | 日用品、医療費 |

| 介護医療院 | 0円 | 8〜13万円 | 医療・リネン代 |

| 有料老人ホーム(介護付) | 数十万〜数百万円 | 15〜30万円 | 介護保険外サービス |

| グループホーム | 数万円〜0円 | 12〜18万円 | レクリエーション費 |

「介護保険施設」では介護保険適用のため自己負担が1〜3割となります。施設ごとに提供サービスや負担額が異なるため、厚生労働省の最新版ガイドや施設資料の確認をおすすめします。

主要介護施設ごとの費用内訳と介護保険適用範囲を徹底比較―特養・老健・有料老人ホーム他の料金詳細

高齢者施設の費用は介護度・要件・サービス内容によって変動します。以下に各介護施設の費用内容と介護保険適用範囲の違いを整理します。

- 特別養護老人ホーム(特養):要介護3以上が原則。介護保険適用で大半の費用がカバーされ、食費・居住費は自己負担。医療費や個別サービスは別途。

- 介護老人保健施設(老健):在宅復帰を目指す施設。介護保険適用で自己負担1〜3割。医療・リハビリ・食事込、日用品等一部自己負担。

- 有料老人ホーム:民間運営。入居一時金や月額費用は高め。介護付きタイプは介護保険適用、住宅型は外部サービス利用時のみ適用。

- グループホーム:認知症高齢者向け。家賃・食費・光熱費に加え、介護保険サービス料が自己負担。

ポイントとして、介護保険施設(特養・老健等)は国の基準に基づく料金設定、有料老人ホームやグループホームは施設ごとに設定額が大きく異なります。

費用負担を軽減する公的支援制度・自治体助成の活用方法―資格・所得条件別の補助制度解説

介護施設の費用を抑えるには公的支援制度の活用が重要です。

- 高額介護サービス費制度:自己負担額が一定額を超えた場合、払い戻しされる制度

- 住民税非課税世帯向け減額制度:所得が少ない方は食費・居住費の減額が可能

- 自治体独自の助成:入居時や月額費用の一部助成を実施している自治体もある

支援制度は所得や介護度によって異なり、事前に要件確認と地域窓口で相談することを推奨します。

費用相場のエリア別変動要素と実例紹介―都市部・地方の違いや施設タイプ別価格推移

エリアによって介護施設の入居費用や月額料金には大きな差があります。

- 都市部(東京・大阪等):土地・人件費高騰の影響で有料老人ホームは月額20万円超も一般的

- 地方都市・農村部:月額費用は10〜15万円程度に抑えられる傾向

また、同じ種類の施設でも運営母体や新規・既存施設で料金が変動します。以下に価格の目安を示します。

| エリア | 特養月額 | 有料老人ホーム月額 | グループホーム月額 |

|---|---|---|---|

| 都市部 | 10〜13万円 | 20〜35万円 | 13〜20万円 |

| 地方部 | 7〜10万円 | 13〜20万円 | 10〜15万円 |

施設選びの際はエリア情報を確認し、複数の施設見学や見積比較が重要です。

キャンセル料・違約金など契約時の費用リスク回避ポイント―トラブル防止の法的知識

契約時にはキャンセル料や違約金、前払金の返還規定などにも十分注意が必要です。

- 契約書には入居キャンセル時の返金条件や違約金の有無が明記されています

- 事前説明が不十分な場合や、契約内容の曖昧さがトラブルの元になることが多いです

- 重要事項説明書や契約内容を十分理解し、内容に納得できない場合は契約前に必ず質問・確認を行いましょう

信頼できる第三者機関や自治体の相談窓口も活用し、安心して施設を選択してください。

介護施設の種類一覧ごとの介護サービス内容・医療連携体制を徹底比較―生活支援から医療管理・看取りまで

日本の介護施設はさまざまな種類があり、入居者のニーズや介護度、医療的な必要性に応じて選ばれます。代表的な施設には、特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院、有料老人ホーム、グループホーム、ケアハウスなどがあります。それぞれの特徴やサービス内容、医療・看取り体制の違いを理解することが自分や家族に合った施設選びの重要なポイントとなります。下記のテーブルは主要な介護施設の種類と提供される主なサービスや医療連携体制についてまとめたものです。

| 施設名 | 主なサービス内容 | 医療・看護体制 | 看取り対応 |

|---|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 生活支援、身体介護、食事・入浴、レクリエーション | 看護師常駐(主に日中)、連携医療機関 | 対応可能 |

| 介護老人保健施設 | リハビリ、生活支援、介護、医療管理 | 医師・看護師常駐、機能訓練士 | 一部対応 |

| 介護医療院 | 長期療養、医療ケア、日常生活支援 | 医師日勤、看護師常駐 | 対応可能 |

| 有料老人ホーム | 生活支援、身体介護、レクリエーション、健康管理 | 看護師常駐(一部24時間)、医療機関連携 | 一部施設対応 |

| グループホーム | 認知症対応、生活支援、共同生活、レクリエーション | 日中看護師配置、連携医療機関 | 原則対応不可 |

| ケアハウス | 軽度介護、生活支援、安否確認 | 看護師配置なし・訪問看護利用 | 対応不可 |

このように施設ごとにサービスの内容や医療体制が異なるため、選択の際はニーズに最も合う種別を確認しましょう。

生活支援・健康管理・リハビリ実績を利用者目線で比較評価―サービス充実度にもとづく比較

介護施設ごとに日常の生活支援や健康管理の体制、リハビリの質と量も大きく異なります。特別養護老人ホームは介護度が高い方への身体介護や生活支援が充実しており、安心の毎日を過ごせます。介護老人保健施設は、在宅復帰を目指すためのリハビリ実績が高く、専任の理学療法士や作業療法士による個別訓練が強みです。有料老人ホームは施設によりサービスの幅が広く、健康管理についてもスタッフが細やかにサポートします。ケアハウスは自立度が高い方向けであり、食事や安否確認などの最低限の支援提供が中心です。

利用者目線での比較ポイントとしては、

- 身体介護や生活支援の範囲

- 健康管理や服薬援助の有無

- リハビリやレクリエーション活動の充実度

があります。パンフレットや施設見学時にこれらの点を確認し、希望に合ったサービスを選ぶことが推奨されます。

認知症支援体制と専門職員配置基準詳細―各施設における専門ケア体制を深掘り

認知症高齢者への支援では、グループホームの専門ケア体制が注目されています。グループホームは認知症専門のケアスタッフが24時間配置されており、少人数ユニットによる家庭的な生活環境が特徴です。特別養護老人ホームでも認知症の方の受け入れが進み、認知症ケアの研修を受けたスタッフの配置基準が設けられています。介護老人保健施設では医師や看護師、リハビリ専門職がチームで対応しており、認知症ケア加算を取得する施設も増えています。

職員配置基準(目安)は以下の通りです。

| 施設名 | 職員配置(利用者:職員比) | 認知症対応 |

|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 3:1 | 可能 |

| グループホーム | 3:1(1ユニット9人以下) | 専門対応 |

| 老人保健施設 | 3:1 | 一部可能 |

認知症を持つ家族を安心して預けるためには、専門職員の体制や対応実績を重視することが大切です。

医療サポート・看取り対応体制の比較―提携病院・24時間看護実施状況の現状と課題

医療的なサポート体制も施設選びを左右します。特別養護老人ホームや介護医療院は、日中の看護師常駐と協力医療機関との連携により、日常的な健康管理から看取りまで幅広く対応します。介護老人保健施設は、医師や看護師が対応し、在宅復帰後も続くような慢性疾患の管理に強みがあります。有料老人ホームは24時間看護体制をとる施設もありますが、医療依存度の高い利用者への対応は施設ごとに異なるため、事前確認が必須です。

看取り体制に関しては、

- 特養や介護医療院は看取り可能なケースが多い

- グループホームやケアハウスは看取り非対応または条件付きが多い

- 有料老人ホームは医療連携と看護体制により可否が分かれる

といった違いがあります。

重篤な持病や終末期ケアが必要な場合は、医療連携体制や看護配置状況、夜間・休日のサポート内容をよく確認することが重要です。施設見学時は具体的なサポート体制や緊急時の流れを質問しましょう。

公的統計データと市場動向からみる介護施設の種類一覧の利用実態と将来予測

介護施設利用者数・要介護度別分布・施設タイプ別シェアを最新統計で分析

介護施設の種類一覧は年々多様化しており、厚生労働省の発表によると日本全国の高齢者施設利用者数は増加傾向にあります。特に介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は利用者全体の約4割を占め、要介護3以上の高齢者が中心です。介護老人保健施設や介護医療院、有料老人ホームが続き、それぞれ特徴に応じた入居者層が存在します。

施設タイプごとの利用状況は以下の通りです。

| 施設種別 | 主な利用者の要介護度 | シェア(目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 要介護3~5 | 約40% | 公費補助があり認知症や身体介護に強い |

| 介護老人保健施設 | 要介護1~5 | 約25% | 在宅復帰支援が目的 |

| 有料老人ホーム | 自立~要介護5 | 約23% | 民間運営で多様なサービス |

| 介護医療院 | 要介護4~5 | 約5% | 医療・長期療養対応 |

| グループホーム | 要支援2~要介護3 | 約7% | 少人数・認知症ケア重視 |

要介護度の高まりや多様なニーズにあわせ、住まいの選択肢が広がっていることが分かります。

利用満足度調査の傾向と今後の改善ポイント―利用者・家族アンケートデータをもとに解説

最新のアンケートによると、介護施設の利用者・家族が最も重視するのはスタッフの質、医療・介護体制、居住空間の快適さです。特別養護老人ホームやグループホームでは安全性と生活支援への安心感が高い評価を得ています。対して、有料老人ホームでは費用負担や情報の分かりやすさが選択のポイントとなっています。

満足度向上のための改善ポイントには下記が挙げられます。

- スタッフ教育の充実

- 医療サポート体制の明確化

- 施設内外の情報公開

- 費用やサービス内容の透明化

- 家族との連携強化

これらの点が、次世代の介護施設選び・運営において重要となっています。

施設経営動向と社会保障制度改正が市場に与える影響―政策・法改正をふまえた現状

政府の政策改正や介護保険制度の見直しが、介護施設の運営や種類に大きな影響を与えています。近年、在宅復帰支援の為のリハビリ強化や、居宅系・短期利用型施設の需要拡大が進んでおり、施設経営も多角化が加速しています。

また、介護保険法の改正により、施設サービスの選択肢や報酬体系が変化し、民間の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の参入も増加。今後は、

- 系統的な医療・介護連携

- 効率的な施設運営

- ユーザー本位のサービス多様化

が求められています。社会全体での高齢者増加と財政のバランスを踏まえ、質・量ともに最適化された介護施設の提供が今後の課題となるでしょう。

介護施設の種類一覧の申し込み手続き・契約・退去までの実務ガイド

申し込みから審査・契約締結までの流れを分かりやすく説明

高齢者やご家族が安心して介護施設へ入居できるよう、申し込みから契約締結までの流れを段階ごとに整理します。施設の種類ごとに手続きは異なる場合があるため、次の一般的なステップを把握しておくことが非常に重要です。

1. 資料請求・見学申し込み

複数の施設へ資料請求し、実際に見学へ。

2. 事前相談・ヒアリング

介護度や認知症の有無、必要なサポート内容などを伝えます。

3. 申込書の提出

必要書類(介護保険証・健康診断書・診療情報など)を提出します。

4. 入居審査・面談

施設担当者が本人・家族と面談し、入居条件や適合を判断します。

5. 契約手続き・初期費用支払い

重要事項の説明を受け、契約書へ署名押印、初期費用・月額費用などの支払いを行います。

下記のテーブルで主要書類と注意点をまとめます。

| 手続き段階 | 必要書類 | 主な注意点 |

|---|---|---|

| 申込時 | 申込書、介護保険証 | 情報の記載漏れに注意 |

| 審査・面談時 | 診療情報、健康診断書 | 健康状態の正確な伝達 |

| 契約時 | 契約書、重要事項説明書 | 条項内容の十分な確認が必要 |

入居契約の重要事項説明とトラブル防止ポイント―契約条項・解約条件の必須チェックリスト

入居契約は長期的な生活の基盤となるため、施設サービスの内容や費用、解約条件を事前に理解し、疑問点は契約前に必ず確認しておきます。

重要な契約条項チェックリスト

- 初期費用・月額利用料やサービス内容は明示されているか

- 介護体制や職員配置、緊急時対応は明確か

- 退去(解約)条件や違約金、入居一時金の返還条件

- 医療連携・協力医療機関との連携体制

トラブルを防ぐポイント

- 書類は必ず手元に残し、契約条項は家族とも共有。

- 口頭説明のみで進めず、重要事項説明書にすべて明記されているかを必ず確認。

- 特に認知症対応型や特養、老健など施設サービスの種別による契約内容の差に注意。

退去・転居時の手続きと費用負担整理―個別ケース別の対応方法

退去や転居が必要になった場合は、施設ごとに手続き方法や費用負担が異なります。高齢化や介護度の変化、医療ニーズ増加など多様な理由で転居が発生します。スムーズな手続きを進めるには次のポイントが重要です。

退去手続きの基本流れ

- 退去申出書の提出(施設へ1~2カ月前までに届け出が必要なことが多い)

- 費用の精算(未払い分や返金対象の一時金の確認)

- 居室の現状回復および荷物搬出

退去・転居時の費用負担チェック

| 項目 | 費用発生例 | 注意点 |

|---|---|---|

| 解約違約金 | 定めのある場合のみ | 契約書の規定を要確認 |

| 原状回復費用 | クリーニング・修繕費 | 故意・過失の判断に注意 |

| 入居一時金返還 | 退去理由・期間によって返還規定あり | 返還時期・計算方法を確認 |

| 次の施設への移転費 | 引越し費用、手続き関連費 | 複数費用の発生に要注意 |

退去日や解約時期によっては月額利用料などの精算方法が変わる場合もあるため、個別の事情に合わせて施設へ早めに相談することが大切です。家族やケアマネジャーと連携し、安心して次の生活へ移行できる手続きを意識しましょう。

介護施設の種類一覧を比較・評価するためのチェックリスト・比較表活用法

介護施設を選ぶ際は、厚生労働省の分類に基づきサービス・費用・体制などを多角的に比較することが重要です。施設ごとに提供されるサービスや介護度の対応範囲、入居条件、費用体系や医療体制などが異なります。主要な「介護保険施設(特養・老健・介護医療院など)」や「有料老人ホーム」「グループホーム」「ケアハウス」などは、一覧表を用いて違いを把握しましょう。

下記のような比較表を活用することで、項目ごとに理想的な施設像を明確にできます。

| 施設種類 | 主なサービス内容 | 対応介護度 | 入居条件 | 月額費用目安 | 医療体制 |

|---|---|---|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 生活全般・介護 | 要介護3以上 | 要介護3以上 | 8~15万円 | 日中常駐 |

| 介護老人保健施設 | リハビリ・介護 | 要介護1~5 | 要介護1以上 | 8~15万円 | 常駐 |

| 介護医療院 | 医療・介護 | 要介護1~5 | 要介護1以上 | 8~15万円 | 医師常駐 |

| 有料老人ホーム | 生活支援・介護等 | 自立~要介護5 | 自立~要介護5 | 10~30万円 | 施設ごと異なる |

| グループホーム | 認知症ケア | 要支援2~要介護5 | 認知症・要介護 | 12~16万円 | 協力医療機関有 |

| ケアハウス | 生活支援・軽介護 | 自立・軽度介護 | 原則自立 | 7~15万円 | 提携医療機関 |

比較表を使って自身の希望と現状を照らし合わせ、選定基準を明確にしましょう。

施設別比較表作成方法と確認するべき主要指標―費用・サービス・対応力など多角評価

施設選びでは、複数の評価項目を設けた比較表が不可欠です。まずは「サービス内容」「対応可能な介護度」「入居条件」「月額費用」「医療・看護体制」の各要素を抽出し、表形式で整理します。次に、施設の公式サイトや厚生労働省の情報、第三者機関データを基に、各項目を細かく比較しましょう。

主なチェックポイントは以下の通りです。

- サービス内容(例:機能訓練、認知症ケア、生活支援)

- 対応介護度や要支援・看取り体制の有無

- 入居条件(年齢・認知症可否・介護度)

- 月額費用や初期費用の相場と費目の明示

- 医療連携や夜間サポート体制の有無

この比較法により情報が整理され、施設ごとの強みに一目で気付けます。

口コミ評価や専門家監修データを活用した客観的比較分析例―信頼性の高い情報収集術

信頼できる施設選定には口コミや専門家の監修情報も有効です。インターネットには「実際の入居者や家族による評判」、「福祉専門家による監査・評価データ」など多様な参考意見があります。こうした声は公式情報では分からない施設運営の実態や満足度、スタッフ対応、施設内清潔度まで明らかにします。

具体的には

- 介護付き・住宅型などホームページでの利用者アンケート結果

- 第三者評価機関や行政監査による運営状況の公開レポート

- SNSや独立系口コミサイトの体験談

などを複数参照し、偏りのない分析を行うと、判断精度が格段に向上します。

利用者目線のチェックリストと優先順位付けノウハウ―自分に合う施設を見つけるコツ

理想の施設選びには、利用者自身の状況や価値観を反映した独自のチェックリスト作成が欠かせません。要介護度や認知症有無、医療依存度、予算、生活スタイルの希望などを洗い出し、優先順位を明確化することが大切です。

チェックリスト例:

- 今の要介護認定区分

- 認知症ケアやリハビリへの対応

- 希望するサービス内容(例:夜間の見守り・外出支援)

- 地域や交通アクセスの利便性

- 費用負担可能な範囲

- 家族との連絡や面会体制

それぞれの優先順位を付けて比較表に記録し、最も条件に合う施設を効率良く探しましょう。自分や家族が納得できる施設選びが、安心と満足につながります。

介護施設の種類一覧に対する専門家の意見・監修情報・体験談をまとめて紹介

介護福祉士・医療専門家による施設選びアドバイス集

介護施設を選ぶ際には、居住系や居宅系、介護保険施設など複数の種類が存在し、分類や違いを正しく理解することが重要です。現場で多くの事例を担当した介護福祉士からは「介護度や認知症の有無、在宅復帰を目指すかどうかという視点で比較することが大切」とのアドバイスが寄せられています。

また、医療専門職からは「医療ケアが必要な方には介護保険施設のうち介護医療院や療養型施設など医療体制が強い施設を推奨」といった意見もあります。

施設選びで迷う場合は、各施設のサービス内容や費用相場、入居条件をチェックリスト化するのがポイントです。

| 施設種別 | 特徴 | 入居対象 | 主要サービス |

|---|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム(特養) | 24時間体制の介護 | 要介護3以上 | 食事介助、排泄支援、生活サポート |

| 介護老人保健施設(老健) | 在宅復帰を目指すリハビリ | 要介護1以上 | リハビリ、医師・看護師常駐 |

| グループホーム | 少人数・認知症対応 | 認知症の診断 | 共同生活、認知症専門ケア |

| 有料老人ホーム | 多様なサービス・民間運営 | 自立~要介護まで幅広い | 生活支援、医療連携、レクリエーション |

介護職経験者が語る現場の実情―利用者とのかかわり方や職場環境のリアル

現場経験のあるスタッフからは、「利用者や家族ごとの生活スタイルや希望を丁寧にヒアリングする必要がある」という声が多く、日々の対応には細やかな配慮が求められます。

また、「施設によるケアの違いや職場環境が利用者満足度に直結する」との意見が主流です。利用者と家族が安心できる環境づくりには、スタッフの意欲や教育水準、コミュニケーション力も大切といえます。

現場のリアルな声として、

- 「認知症の方でも心穏やかに過ごせるサポート体制」

- 「家族の相談や急な体調変化にも柔軟に対応」

- 「複数の専門職が連携し、早期発見や見守りを徹底」

など、日々変化する状況に寄り添いながら質の高いサービスを維持しています。

施設評価機関・公的認証の意味とその確認方法―安心・安全な施設選びに必須の基礎情報

信頼できる介護施設を選ぶには、公的機関の認証や評価を必ず確認しましょう。厚生労働省や自治体が管轄する介護保険施設は、運営体制やサービスの質に関して基準をクリアした施設です。

主な認証・評価の種類

- 介護サービス情報公開制度で運営状況をチェック

- 第三者評価機関による施設運営評価

- 行政監査の有無や結果の確認

これらは各自治体や厚生労働省のホームページで確認できます。認証マークや評価結果を必ずリストアップし、比較検討の材料としてください。また、入居前の見学や説明会で、職員体制や生活環境まで目で確かめることが、後悔しない施設選びの第一歩となります。

介護施設の種類一覧に関するよくある質問(FAQ)を網羅した解説セクション

「グループホームと特養の違い」「介護保険施設の3種類と4種類の違い」など頻出Q&A詳細解説

グループホームと特別養護老人ホーム(特養)は、どちらも高齢者を対象とした入居施設ですが、役割・対応できる利用者・サービス内容に違いがあります。

| 比較項目 | グループホーム | 特別養護老人ホーム(特養) |

|---|---|---|

| 対象 | 認知症の高齢者 | 要介護3以上の高齢者 |

| 定員 | 概ね9人以下の少人数 | 大規模(29人以上) |

| 主なサービス | 認知症ケア、日常生活援助 | 生活全般の介護、医療サポート |

| 費用目安 | 月額約12万~15万円 | 月額約7万~15万円 |

| 入居条件 | 認知症診断が必要 | 要介護度3以上 |

また介護保険施設の3種類は、特養・介護老人保健施設・介護療養型医療施設で、4種類になると新設の介護医療院が加わります。それぞれ役割やサービス内容、在宅復帰支援の度合いに違いがあります。

各施設の認知症対応の違いに関するよくある質問

認知症高齢者の受け入れ可否は施設によって異なります。

- グループホーム:認知症の方を専門にサポート。専任スタッフによる日常生活全体を支援。

- 特養や有料老人ホーム:認知症に対応している施設も多いですが、受け入れ可能かは個別判断が必要です。

- 老健(介護老人保健施設):認知症重度の場合は入所困難なこともあります。

施設により認知症ケアの専門性や体制、生活支援の充実度に大きな差がありますので、入居希望者の状況や家族の希望に応じて適切な施設を選択することが重要です。

介護施設の費用負担・補助制度・助成金に関する質問

介護施設にかかる費用は施設の種類や地域、入居者の要介護度によって幅があります。以下は代表的な費用目安と補助制度の一例です。

| 施設種別 | 初期費用 | 月額費用 | 補助制度 |

|---|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 0~数十万円 | 7~15万円 | 市区町村による軽減措置、介護保険適用 |

| 有料老人ホーム | 0~数百万円 | 15~30万円 | 介護保険サービスの一部 |

| グループホーム | 0~数十万円 | 12~18万円 | 介護保険、自治体助成あり |

費用負担を軽減するために、自治体の助成金や各種控除制度を活用できるケースもあるため、詳しくはお住まいの地域の窓口に相談が有効です。

申し込み時の流れ・契約トラブルを未然に防ぐための注意点

介護施設の申し込みは下記の流れで進みます。

- 希望する施設へ見学・書類請求

- 面談および現状確認

- 入居申し込み書提出、必要書類の提出

- 審査(健康状態や要介護度に基づく)

- 契約・入居日確定

注意点としては、契約内容(解約時の費用返還、追加料金、サービス範囲)を事前に詳細に確認し、重要事項説明書を必ず保管してください。入居後のトラブル防止にも役立ちます。

施設の医療体制・看取り対応の疑問に関する最新情報

多くの高齢者施設では24時間の医療的対応や看護師の配置強化が進んでいますが、医療体制や看取り対応の範囲には以下の違いがあります。

- 特養・グループホーム:常駐の看護師、提携医療機関による緊急対応体制が基本。重度の医療管理が必要な場合は制限あり。

- 介護医療院・療養型施設:医療ニーズの高い方も長期入所可能で、看取りケアまで一貫して対応。

- 有料老人ホーム:医療体制は施設によって異なるため、医療ケアの充実度を事前に確認することが大切です。

入居希望者の健康状態や家族の希望に応じ、医療ニーズに最適な施設選択を目指してください。