「親の介護で人生が終わった」と感じたことはありませんか。厚生労働省の調査によると、親の介護に従事している人の【約7割】が「心身に強い負担を感じる」と答えています。また、平均介護期間は【約5年】に及び、そのうち約4割が「仕事や家庭生活、結婚など自己実現のチャンスを諦めた経験がある」という事実も報告されています。

経済的負担も無視できません。【1年間の在宅介護費用は全国平均で約150万円】とされ、想定外の出費に悩む方は少なくありません。人知れず「自分ばかりが抱えている」「気づけば家族関係もギスギスしている」と感じてしまう夜が続いていませんか。

「もう限界かもしれない…」

そう呟きたくなる日々をどう乗り越え、人生を再び取り戻すことができるのでしょうか。

この先を読んでいただければ、あなたと同じ悩みを抱えた人々がどのように日常を変えたのか、具体的なデータや実践例とともに明確な解決策が見えてきます。まずは一人で悩みを抱え込まないためのヒントからご紹介します。

親の介護では人生終わったと感じる心理的背景と現実

親の介護で「人生終わった」と強く感じる瞬間とその心理的要因 – 支えとなる共起語と真の問題点

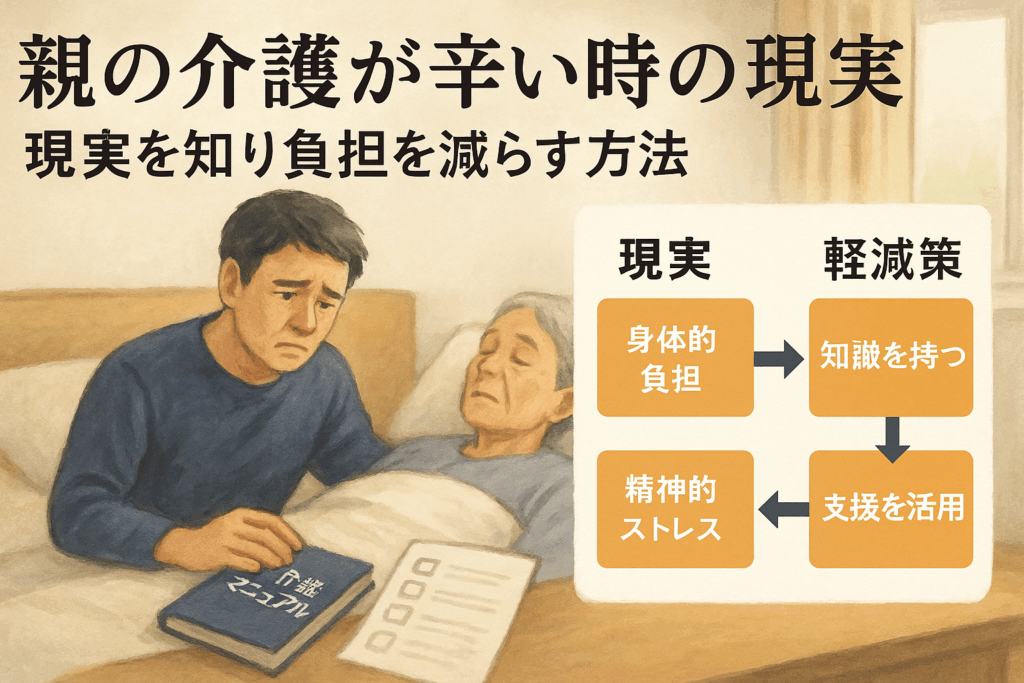

親の介護に直面したとき、「人生終わった」「人生が台無し」「自分の人生が無くなった」と感じる方が非常に多くいます。これは介護による突然の生活変化や、仕事や人間関係の断絶、誰にも相談できない孤独感が積み重なり、心の限界を迎えるためです。特に「親の介護 メンタルやられる」「介護人生めちゃくちゃ」の言葉に多くの人が共感しています。現実には自分だけが背負っている感覚や「私ばかり」という不公平感を抱く場合も多く、長期間の介護ではこの思いがさらに強くなりがちです。人生が詰んだような無力感や絶望感が支配する時は、まず自分の置かれた状況を正しく認識し、下記のような心理的要因を知ることが大切です。

| 心理的ストレス要因 | 具体例 |

|---|---|

| 経済的・時間的制約 | 働きながら介護、経済負担の増加 |

| 孤独感・疎外感 | 相談できる人がいない、孤立 |

| 過度な責任感や義務感 | 自分がやらなければと感じる |

| 将来への不安 | 介護の長期化、老後や自分の病気への不安 |

介護疲れ・イライラ・限界の兆候を見逃さないためのセルフチェック法 – 状態の変化に気付き早期対応するための考え方

介護における精神的・肉体的な負担は少しずつ蓄積します。自分の状態にいち早く気づくためにはセルフチェックが重要です。下記リストで現状をチェックしましょう。

-

毎日強いイライラや怒りを感じる

-

朝起きると強い絶望感がある

-

介護以外のことに興味が持てない

-

食欲や睡眠が明らかに変化した

-

誰かに相談したいが話せないと感じる

1つでも当てはまる場合は、早めに家族や専門窓口に相談することが重要です。小さな変化を見逃さず、自分を守る意識を持ちましょう。

在宅介護の負担が人生をめちゃくちゃにする具体的メカニズム – 継続的な負担が人生観に及ぼす影響の詳細

在宅介護が続くと、生活全般に大きな変化が生じます。仕事を辞めざるを得ないケースや家族関係の悪化、趣味や友人関係の断絶が起こりやすく、「介護で人生終わる」と感じる理由に直結します。以下は、人生観や価値観の変化につながる主な要素です。

| 負担の種類 | 発生しやすい具体的な影響 |

|---|---|

| 継続的な時間的拘束 | 自分の予定が組めず、趣味や休息時間が消失 |

| 経済的負担 | 医療費や介護用品の出費、収入減少 |

| 精神的な疲弊 | 長期化することで自己否定感が進行 |

小さな不満や苦しみが日常のすき間に積み重なり、気づけば人生の主役が自分ではなく「親の介護」だけになってしまう現実。未来への希望や計画が見えなくなったとき、大きな孤独感や虚無感に襲われがちです。

介護イライラ限界・メンタルやられる症状の詳細と専門的な解説 – 精神的なストレス反応や兆候を整理し理解する

介護のストレスにより、具体的には以下のようなメンタル面のトラブルが発生しやすくなります。

| 症状の種類 | 代表的な兆候 |

|---|---|

| 感情の不安定 | 怒りや悲しみが突然込み上げる |

| うつ症状 | 興味喪失、継続する無力感 |

| 身体症状 | 頭痛・胃痛・体重変化などの体調不良 |

イライラが抑えられず、「自分でもどうにもならない」と感じたら要注意です。こうした状態が続く場合、専門機関への相談や周囲からのサポートが不可欠です。無理に一人で抱え込まず、信頼できる相手に心の中を話すことが改善への第一歩となります。

介護人生詰んだ・絶望感の深刻さを知る – コミュニティでの相談事例分析

介護を経験する人は多いものの、「親の介護で自分の人生が終わった」「誰にも相談できない」「もう限界」と考える方は少なくありません。以下は実際によく挙がる悩みの例です。

-

兄弟間で介護負担が偏り「私ばかり」と感じる

-

経済的な援助が得られない

-

介護のことを話せる相手が周囲にいない

-

ネット掲示板や知恵袋にも同じ悩みが多数

こうした悩みは1人で抱えず、コミュニティや相談窓口を活用することで自分と同じ経験をした人とつながれること、そして違った視点や具体的な助言を得られることが多いです。自身の状況を正直に語ることが、一歩踏み出す大きな力につながります。

介護と自分の人生の狭間で苦しむ人々の現状 – 多角的な生活課題の把握

親の介護は多くの人にとって避けられない課題であり、人生設計や日常生活に大きな影響を及ぼします。「親の介護 人生終わった」や「介護 人生が台無し」と感じてしまうのは珍しくありません。親の介護が始まると、時間的・精神的な負担だけでなく、仕事や家庭との両立が厳しくなり、自分自身の生活や将来にも深刻な影響を及ぼします。特に一人で介護を担っていると、「自分の人生がめちゃくちゃ」と感じたり、日々の生活にイライラや限界を感じるケースが増えています。親の介護と自分の人生との間で揺れる心情を無理に押さえ込まず、まずは現状を把握することが大切です。

介護が子供の人生に及ぼすリアルな影響 – 仕事、結婚、家事、時間管理など具体例を示す

介護は単純に時間が削られるだけでなく、自分の将来設計やキャリア、家庭生活にも直接影響を与えます。

| 影響の種類 | 主な内容 |

|---|---|

| 仕事 | 休職・離職、昇進の遅れ、収入減 |

| 結婚 | 婚期の遅れ、結婚そのものへの迷い |

| 家事 | 家事負担の増大、生活リズムの崩壊 |

| 心身 | ストレス増加、睡眠不足、メンタル不調 |

実際、「介護で人生が終わった」と感じる方は、SNSや知恵袋といった場所で自分の苦しみを吐露しています。生活全体のバランスが崩れることで将来への不安や後悔が生じやすくなるのです。

親の介護で「自分ばかり」と感じる孤立感への対策と心理的ケアの必要性 – 支援の手段や精神面のサポート法

「親の介護 私ばかり」「親の介護に疲れました」といった声に象徴されるように、介護を担う人が孤立するケースは多くあります。強いストレスや「もう限界」と感じているなら、まずは自分の状態を把握することが大切です。

セルフチェックリスト:

-

夜眠れない日が続く

-

以前よりイライラすることが増えた

-

何をしても気持ちが晴れない

-

周囲とのコミュニケーションがおっくうに感じる

上記に該当する場合、心の健康を守るための行動が必要です。専門の相談窓口や地域の介護支援サービスを活用し、ひとりで抱え込まずに気持ちを整理しましょう。また、兄弟や家族で役割分担し負担を分散させる工夫も有効です。

介護による家族崩壊リスクと長女・長男の役割の重圧を乗り越える方法 – 責任分担と家族関係の調整策

介護は家庭内でトラブルの種となりやすく、長女や長男が「自分ばかりがやっている」と感じることは少なくありません。役割が偏ると家族崩壊のリスクも高まります。

家族内の調整ポイント:

- 家族会議を定期的に行い情報や悩みを共有

- 介護サービスや外部サポートの利用を検討

- 役割分担を明確にして全員が無理のない範囲で対応

- 弁護士や専門家に相談しトラブルを未然に防ぐ

家族関係を円滑に保つには、お互いの状況や気持ちを尊重し合う意識が不可欠です。「私だけ」という思いにとらわれず、家族全体で支え合える体制を作ることが、心身の負担を軽減します。

肉体的・精神的限界を迎える前に知るべきメンタルケアとチェックリスト

親の介護で日々苦しさを感じ、「人生終わった」と感じてしまう人が増えています。特に長期化しやすい介護生活は、メンタルや生活全般への影響が大きく、知らず知らずのうちにストレスが蓄積されてしまいます。ここでは、自分自身の心身の限界を知るためのチェックリストや、無理なく助けを求めるための実践的な方法をご紹介します。自分のサインに早く気づき、孤立せず支援を受ける第一歩にしてください。

介護者に多いメンタル不調の兆候を掴む – 介護疲れチェックシート活用法

介護を続けていると、心の疲れが見過ごされがちです。最近よく眠れない、やる気が出ない、自分の人生が台無しになったように感じる、などの変化が現れたら注意が必要です。下記の表は、介護疲れを早期にキャッチする簡単なチェックリストです。

| チェック項目 | 当てはまる数が多い場合は要注意 |

|---|---|

| 夜中に何度も目が覚める | |

| 食欲がない/体重が減った | |

| 些細なことでもイライラしてしまう | |

| 自分ばかりが苦労していると感じる | |

| 介護以外のことに興味が持てない | |

| 親に対して冷たい言葉をかけてしまう | |

| 自分の将来にまったく希望が持てない |

3つ以上当てはまる場合は、メンタルに影響が出ているサインです。

介護ストレスや限界症状へのセルフケアメソッドと専門機関の活用推奨 – 日々の実践例や相談先一覧

普段から自分自身をいたわるセルフケアを意識することが大切です。適度な運動や十分な睡眠、栄養バランスの取れた食事で体を整えましょう。また、ストレス解消には、深呼吸・日記をつける・一人の時間を確保するなども効果的です。

日常でできるセルフケア例

-

毎日5分だけ何もしないリラックスタイムを作る

-

小さなことでもできた自分を認めてあげる

-

定期的に親しい友人と話す

介護に疲れたり、限界を感じた時は早めに専門家に相談することが重要です。各自治体の介護相談窓口や地域包括支援センターなどが、具体的なサービスの紹介や精神的なサポートを行っています。下記のリストを参考に相談してみてください。

-

全国の市区町村介護相談窓口

-

地域包括支援センター

-

福祉専門職による電話相談サービス

親の介護しんどい時期のストレス対応と周囲に頼る具体的な手段 – 家族や友人との協力体制の作り方

ひとりで全てを抱えると、「親の介護で自分の人生がめちゃくちゃになった」や「介護イライラ限界」といった思いに繋がりやすくなります。周囲と協力して負担を分ける工夫をしましょう。下記のように、家庭や友人との連携体制を築くことがポイントです。

-

介護する時間や役割を家族で話し合いシェアする

-

長女や兄弟など家族それぞれにできる範囲の協力を求める

-

近くに住む親戚、友人にも状況を定期的に伝える

-

施設やデイサービスの利用も検討し、自分の時間を確保する

勇気をもって「助けて」と伝えることで、支援の輪が広がります。

サポート体制を可視化するために下記の表も活用してください。

| 相談先 | 具体的な支援内容 |

|---|---|

| 家族・親戚 | 介護分担・相談・経済面の協力 |

| 友人 | 気持ちの共有・情報交換・リフレッシュ |

| 福祉サービス | 施設利用・日中のサポート |

早めの自覚と相談が、あなた自身の生活やメンタルを守る大きな力となります。気が付いたときが、サポートを受けるタイミングです。

「人生終わった」と感じた時の再起動メソッド – 実践的な支援策と考え方

介護による心理的負担は計り知れず、「親の介護 人生終わった」「介護で人生 詰んだ」と感じる人が急増しています。日常が介護で埋め尽くされ、メンタルがやられるケースも少なくありません。ここでは、自分の人生を守りながら親の介護を続けるための考え方や具体的な工夫を整理します。まず、「自分一人で抱え込まない」ことが最重要です。自分自身の健康や生活も大切にしながら、状況に応じて頼れる支援策や制度を冷静に見極めましょう。

介護と自分の人生を守るために今すぐできる具体的なコツ – 役割分担や介護保険サービスの活用

家族での役割分担や公的サービス利用は不可欠です。時間や労力を一人で背負い込まず、介護保険サービスや訪問介護、デイサービスなど外部のサポートを積極的に利用しましょう。兄弟や親戚とも密に連携し、仕事や自分の生活を犠牲にしないことを徹底します。役割分担や相談を日常的に行い、次のリストを心がけてください。

-

役割分担の明確化

-

定期的な家族会議

-

介護保険サービスの利用手続き

-

相談窓口へ積極的な相談

介護ロボットやテクノロジーの導入による負担軽減の最新事例 – 新しい支援技術やサービス紹介

近年は介護ロボットやテクノロジーの活用が急速に進んでいます。移乗補助ロボットや見守りセンサー、在宅ワーク中でもスマホで状況確認できる仕組みなど、介護の負担軽減に有効な最新技術が多様化しています。導入事例も増えており、日常の「肉体的負担」や「認知症ケア」の質が向上しています。

| 技術・サービス | 特徴 | 効果例 |

|---|---|---|

| 見守りセンサー | リアルタイム見守りで安心 | 仕事中も様子が分かる |

| 介護ロボット | 移乗・歩行・食事補助 | 腰痛や疲労を大幅軽減 |

| オンライン相談 | 気軽に専門家に相談できる | 介護方法の情報収集に最適 |

これらの新しいサービスも積極的に情報収集しましょう。

介護の悩みを経験者に相談し、孤独を乗り越えるためのコミュニティ活用術

介護の辛さや不安を一人で抱え込む必要はありません。身近な家族や身近な誰かに相談しづらい場合は、同じ経験をしている人との交流コミュニティに参加しましょう。知恵袋やSNS、地域の交流会などで悩みを共有することで新たな気づきや具体策を得られることが多いです。

-

介護経験者が集まるオンラインフォーラム

-

地域包括支援センターの集い

-

SNSや掲示板の活用

こうしたコミュニティを活用することで、孤独や「親の介護 私ばかり」と感じるストレスを軽減できます。

親を見捨てる葛藤と向き合いながらも自己犠牲を避ける心理的整理の方法 – ネガティブ感情との付き合い方

「親の介護 人生終わった なんJ」などの悩みでは、親を見捨てる罪悪感や、自己犠牲による精神的な限界が話題となります。大切なのは自分の感情を否定せず受け入れることです。カウンセリングの利用や信頼できる友人への相談も有効で、ネガティブ感情に名前をつけて整理しましょう。自身の人生と親の人生を分けて考える練習が、心の回復には不可欠です。

介護終了後のメンタルケアと新たな人生設計の具体的手順 – 立ち直りと再出発に向けたアプローチ

介護が終わった後も、「虚脱感」「喪失感」に悩む声が多数聞かれます。まず十分な休養をとり、自分の趣味や人間関係をゆっくり取り戻していきましょう。次のステップを参考にしてください。

- 休息期間を設ける

- 生活リズムの回復

- 興味のあることにチャレンジ

- 必要があれば医療機関やメンタルヘルスの専門家に早めに相談

間違っても自分を責めず、少しずつ前向きな気持ちと新しい自分の人生を再スタートさせましょう。

介護にかかる費用と制度活用の完全ガイド – 不安を減らす具体的知識提供

介護費用の現実と平均額 – 最新の公的データに基づく具体的数値提示

介護にかかる費用は、地域や条件により差がありますが、多くの場合大きな負担となります。自宅介護の場合、毎月の出費は平均5万円から8万円程度が目安です。施設介護を選んだ場合、月額15万円から30万円前後が一般的で、入所金や一時金も必要となる場合があります。下記の表を参考にしてください。

| 介護内容 | 月額費用目安 | 注意点 |

|---|---|---|

| 在宅介護 | 5~8万円 | 介護サービス利用料・消耗品等 |

| 施設介護(有料老人ホーム等) | 15~30万円 | 入所一時金・管理費が追加で発生 |

| デイサービス等 | 1~3万円 | 日数・サービス内容により金額変動 |

こうした費用は介護保険などの公的制度を利用することで負担軽減が期待できます。現実的な負担を知り、計画的に資金管理を行うことが大切です。

介護給付金・公的支援制度の申請方法と受給条件の詳細解説 – 制度使い分けと申請のポイント

介護費用をサポートする代表的な制度には、「介護保険制度」「高額介護サービス費」などがあります。申請には市区町村窓口での手続きが必要です。要介護認定を受けることで、公的な助成を開始できます。

主要な制度とポイントリスト

-

介護保険:要介護認定申請後、サービス利用者負担は原則1~3割

-

高額介護サービス費:自己負担額の上限が設けられている

-

障害者総合支援法や生活保護との併用可(ケースバイケース)

申請時には、医療機関の書類や本人確認書類、介護サービス計画の提示などが求められます。最新の情報や条件は公式サイトや自治体にて必ず事前確認し、正しく手続きを進めましょう。

親が一人暮らしできる限界年齢とは – 早期介護開始の目安と判断基準

一人暮らしを安全に続けられる限界年齢は個人差が大きいですが、一般的にはおよそ75~80歳が目安とされています。認知症や身体機能の低下、医療依存度の上昇などが見られたら、一人暮らしの継続を慎重に検討しましょう。

判断ポイント

-

頻繁な転倒や物忘れが増えた

-

食事や排泄、入浴などの日常動作が難しくなった

-

定期的な見守りや支援が必要

早めに地域包括支援センターや医師に相談し、必要な介護サービス導入や施設利用を検討することが重要です。

介護認定区分の種類と利用可能なサービス一覧 – 必要な支援とサポート体制

介護保険では、要支援1・2、要介護1~5の区分にわかれており、認定区分ごとに利用できるサービスが異なります。認定結果に応じて介護サービス計画(ケアプラン)が作成されます。

| 認定区分 | サービス例 |

|---|---|

| 要支援1・2 | デイサービス、ホームヘルプ |

| 要介護1~5 | 施設入所、訪問介護、福祉用具貸与 |

制度活用には自治体窓口や介護支援専門員(ケアマネジャー)へ相談し、最適なサポートを選択しましょう。

介護期間の平均や介護負担軽減に向けた未来予測データの紹介 – 長期化リスクと新たな対策傾向

介護期間の全国平均は約5年と報告されていますが、状況によりさらに長期化するケースも多くみられます。長期間にわたる介護は、心身や経済的な負担を増やしやすいため、早めの準備が安心につながります。

最近では介護ロボットの導入や在宅支援充実による負担軽減策が進んでおり、情報収集と計画的なサービス利用がますます重要になっています。今後も公的支援や新技術の活用によって、子ども世代の人生や仕事の両立がしやすい社会環境が求められています。

介護ストレスと家族関係の悪化を防ぐための心理的アプローチ

親の介護によるストレスは、精神的な限界を超えると感じる方も少なくありません。「人生終わった」や「介護で人生が台無し」といった気持ちを抱く方は多く、家庭内での会話が減り、関係が悪化してしまうケースも見られます。こうした状況を防ぐためには、日常的なコミュニケーションとメンタルケアが重要です。まずは、今の自分の状態や家族みんなの気持ちをしっかり把握し、定期的にお互いの負担や悩みを言葉にする時間を設けましょう。下記はポイントの一例です。

-

家族全員で現状の共有をする

-

1人で抱え込まないよう声かけを心がける

-

外部サポートやケアマネジャーの活用も検討する

表:介護ストレス発生時の注意ポイント

| 注意点 | 内容 |

|---|---|

| 気持ちの放置 | 「自分ばかり」「限界だ」と感じたら他者に相談する |

| 会話の減少 | 些細なことでも意識的に会話機会を持つ |

| イライラ・孤独感 | ストレスチェックシート等で早めにセルフ確認する |

介護家族崩壊を防ぐコミュニケーション術 – 絶望感と孤独感の根本対策

介護中には「私ばかりがなぜ…」という思いに苛まれることが多く、つい他の家族への不満や怒り、絶望感が強まります。こうした感情は溜め込むほど深刻になり、家庭内不和や家族崩壊の火種になります。効果的な対策のコツとして、以下を意識しましょう。

-

普段から些細な会話や「ありがとう」を積み重ねる

-

気持ちが限界に近づいたときは無理に我慢せず一度休憩する

-

小さな協力や役割分担でも感謝を伝える

このような工夫で「孤独感」を分かち合い、互いの不満やストレスをため込まない環境づくりがある程度可能です。

親を見捨てるという感情が生まれる理由とそのコントロール法 – 家族間感情の整理方法

介護を続ける中で「親を見捨てるような気持ち」に苦しむ方も多いのが現実です。この感情は心身の疲労や孤立感が原因で、決して珍しいことではありません。心の整理法としては下記が有効です。

-

気持ちを書き出して自己整理する

-

同じ立場の人の事例や体験談を読む

-

介護負担を「誰かに丸投げ」せず、小さなサポートから協力を求める

家族で役割を一人に集中させないこと。時に第三者の意見を聞き、無理せずサービスを利用しましょう。

介護問題で起こりやすい家族間トラブルの事例と解決策 – 誤解やすれ違いへの対策

介護費用の分担や相続の問題、仕事と介護の両立、兄弟間の役割分担で揉めることが多い傾向です。トラブルから「自分の人生が壊れた」と感じてしまう方も増えています。対策としては、

-

役割や費用分担を明確に事前に話し合う

-

定期的な家族会議で現状や負担感をチェックする

-

弁護士・公的相談機関の活用による第三者調整

以下の表に、よくあるトラブル例と対応策をまとめました。

| トラブル例 | 対応策 |

|---|---|

| 介護費用を誰が出すか | 事前に家計を共有し、明確に取り決める |

| 介護分担の不公平感 | 家族間で役割表を作成し見える化する |

| 相続トラブル | 専門家の助言を求め、冷静に対応する |

誰にも言えない苦しみを和らげる専門相談窓口と最新サポートサービス – 外部との繋がりと心のケア

長期間の介護により「しんどい」「人生終わった」と感じた時、悩みを相談できる先を知っておくことは大きな支えとなります。現在は電話やネット相談、地域包括支援センターなど多くの窓口が利用できます。また、介護支援サービスや認知症ケア・介護保険の利用、遠距離介護の相談も可能です。

-

専門カウンセラーや地域包括支援センターに相談する

-

介護者向けSNSや相談掲示板を活用し気持ちを共有する

-

家事代行・訪問介護・シルバーライフサポートなど多様な在宅支援を利用する

下記テーブルは、主な相談窓口の一部です。

| 窓口名 | サービス内容 |

|---|---|

| 地域包括支援センター | 介護相談・ケアプラン作成 認知症ケア |

| 介護者向けホットライン | 心の相談・メンタルケア |

| 市町村社会福祉協議会 | 介護費用相談や障害福祉サービス |

未来を見据えた介護準備と自分の人生設計 – 後悔しないために今できること

介護開始前に知っておきたい準備事項 – 心構えと家族巻き込みのポイント

親の介護が突然始まると、心身への負担が大きくなりやすいです。適切な準備をすることで、気持ちの余裕を持ち、家族全体で前向きに支え合うことが可能です。まず、介護についての正しい知識を身につけましょう。介護保険やサービス内容、長期的な見通しを理解しておくことで、計画的な対応につなげられます。

家族間で介護方針や役割分担について話し合い、今後の流れを共有することも重要です。特に、誰がどのタイミングでどのサポートを担当するか、意思表示をはっきりとすることで、トラブルや不満を未然に防げます。

強調したいポイントは以下の通りです。

-

介護に関する情報収集は最優先

-

家族会議を定期的に開催し、現状や課題を共有

-

家族全員が納得する方針を立てる

相続や遺言書作成の必要性とトラブル回避のための実践策 – 法的対策と事前準備

突然の介護や親の死後、相続を巡るトラブルが増加傾向にあります。事前にしっかり法的対策を講じることで、家族の関係を守るだけでなく、自分の人生も守ることが可能です。

特に遺産分割や相続に関しては、エキスパートである弁護士や司法書士へ早めに相談するのが得策です。法的な書類作成や遺言書の整備は、後々のトラブル回避に直結します。

| 対策項目 | 推奨理由 | 具体的な進め方 |

|---|---|---|

| 遺言書作成 | 意思の明確化 | 専門家と内容を精査 |

| 相続分の確認 | 不公平を避ける | 兄弟姉妹と事前に協議 |

| 重要書類の整理 | 早期発見と手続き円滑化 | リスト化して安全に保管 |

困ったときは一人で悩まず、専門家への早期相談を心がけましょう。

介護負担を軽減する家族間の役割分担ルール作り – 負担の均等化と家族会議の進め方

介護が家族の一人に集中すると、メンタルや生活に大きな影響を与え、イライラや限界につながります。家族が協力し合うためには、役割分担のルール作りが不可欠です。

-

定期的な家族会議で現状報告と情報共有を行う

-

介護・家計・連絡業務など担当をはっきりさせる

-

柔軟なローテーションや交代制を導入する

-

サポートに利用できる外部サービスも検討する

役割表やチェックリストを作って、担当の偏りがないか確認しましょう。家族全体の負担を可視化することで、不満の蓄積を防止できます。

自分の仕事・健康・人生プランを犠牲にしないための考え方と行動計画 – 長期視点での自己管理術

「親の介護で人生が台無し」「自分の人生が終わった」と感じないためには、自分自身の生活を守る視点も忘れてはいけません。無理をし続けることで介護者本人が体調を崩し、個人としての人生も追い詰められるリスクがあります。

自己管理の具体策

-

仕事や家庭との両立を目指し、定期的に自分の時間を確保する

-

ストレスチェックや健康状態をこまめに見直す

-

必要に応じて、カウンセリングや相談窓口も活用する

外部サービスを積極的に利用することも大切です。どうしても難しい時は無理せず、家族や専門家の協力を得ましょう。

介護が終わった後のリスタートプラン – 新たな目標設定と人生の再設計

介護が一段落した後は、心身が疲弊していることが少なくありません。「空の巣症候群」や燃え尽きにも注意が必要です。しかし新しい人生設計をじっくり考える時期でもあります。自分のやりたかったことや夢、キャリア再開、旅行や趣味への再挑戦など、未来に目を向けることが再スタートの第一歩です。

| リスタートのための行動例 | ポイント |

|---|---|

| ゆっくり休養しリフレッシュを心がける | 心身の回復が最優先 |

| 新しい目標を紙に書き出してみる | 大きい夢も小さな希望も問いません |

| 学び直しや仕事探し、趣味へ取り組む | 新たな人間関係や生きがいに繋がることも多い |

自分自身の人生に再び光を取り戻すには、心身を解放し次への一歩を踏み出すことが大切です。

介護にまつわるよくある疑問と実態 – Q&A形式で解説する基礎知識

親の介護は平均何年続く?介護期間の実態と影響 – 現状データの紹介

親の介護がどれくらいの期間続くかは、多くの方にとって重要な疑問です。厚生労働省の調査によると、介護の平均期間は約5年とされていますが、要介護度や家族の状況によっても差があります。短期間で終わるケースもあれば、10年以上に及ぶこともあります。介護が長期化すると、本人だけでなく家族の生活や仕事に大きな影響を及ぼします。例えば、働きながら介護を続けるのが困難となり、介護離職に至る事例も少なくありません。

主な影響は以下の通りです。

-

家族の心身の負担増加

-

仕事やキャリアへの影響

-

経済的な不安

介護期間を見越して、計画的に支援やサービスの利用を考えることが大切です。

介護給付金はいくらもらえる?申請から受給までの流れ – 給付金の具体的な算出・手続き方法

介護の経済的負担を軽減するために利用できる介護給付金には、介護保険サービスや特別給付などがあります。具体的な支給額は要介護度によって異なります。

| 要介護度 | 月額支給限度額(目安) |

|---|---|

| 要支援1 | 約5万円 |

| 要支援2 | 約10万円 |

| 要介護1 | 約16万円 |

| 要介護2 | 約19万円 |

| 要介護3 | 約26万円 |

| 要介護4 | 約29万円 |

| 要介護5 | 約36万円 |

申請の流れは次の通りです。

- 市区町村の窓口で申請手続き

- 認定調査・主治医の意見書提出

- 要介護認定後にプラン作成

- サービス利用開始

手続きを早めに行い、計画的に活用しましょう。

親の一人暮らし限界年齢と生活自立の判断基準 – 高齢者の自立生活と必要な支援

高齢の親が一人暮らしを続けられる期間には個人差がありますが、身体機能と認知機能の低下が判断のポイントです。

生活自立の判断基準には以下が挙げられます。

-

買い物や食事の用意ができるか

-

金銭管理や服薬ができるか

-

緊急時の連絡・対応が可能か

安全を考えるなら平均的には80歳前後で見直す人が多いですが、状況によって早めの見守りやサービス利用を検討しましょう。

地域の見守りサービスや訪問介護などの利用も有効です。

介護終盤や両親の他界後に注意したい心のケアとサポート方法 – グリーフケアや専門支援の活用

介護が終わると達成感と同時に、喪失感や虚無感が訪れることがあります。これを「グリーフ」と呼びます。気持ちが落ち込んだり、生活に活力がなくなったりする方も多いです。

心のケア方法としては次のようなものがあります。

-

信頼できる人に気持ちを話す

-

カウンセリングや心理相談を活用する

-

定期的な散歩や軽い運動を取り入れる

また、自助グループや支援団体が全国にあるので、ひとりで抱え込まず積極的に利用しましょう。

家族が介護を放棄しそうな場合の対応策と社会的支援の紹介 – 放棄リスクへの備えと実践例

介護に限界を感じ、家族が支えきれなくなるケースが増えています。その背景には、メンタルの消耗や経済負担、兄弟間のトラブルなどさまざまな要因があります。介護放棄を防ぐ対策として、以下の方法があります。

-

地域包括支援センターやケアマネジャーへの相談

-

介護サービスやショートステイの活用

-

法律や福祉に詳しい専門家への相談

放棄のリスクを下げるには、家族だけで抱えず、第三者のアドバイスや公的サービスの力を借りることが不可欠です。最近では親の介護に関する体験や悩みを共有するコミュニティも増えています。積極的に情報を集め、早めの行動を心がけましょう。

介護がもたらす人生の変化と向き合うためのマネジメント術

介護マネジメントの基本概念 – 介護中にも人生を諦めない環境づくり

介護は日常生活や感情に大きな影響を与えるため、意識的なマネジメントが重要です。親の介護で「人生終わった」と感じてしまう方でも、仕事や自分時間、感情を上手に管理することで、子ども自身の人生も大切にできます。

以下の実践的なポイントを意識することで、介護と人生のバランスが取りやすくなります。

-

介護と仕事を分ける時間管理の徹底

-

就業先や周囲への状況共有で理解を得る

-

感情が限界に来ている時は、一人で抱え込まない

介護により「自分の人生がめちゃくちゃ」「もう限界」と感じている方は多数います。特にメンタルをやられる前に、相談できる家族や地域のサポート窓口を活用してください。

仕事や時間、感情の管理方法を実践的に学ぶ – バランス維持に役立つ具体策

介護者の日常には、予定が読みにくくなる、イライラが増す、私ばかり苦労していると感じるなど負担がつきものです。

バランス維持のための具体的な工夫を以下のテーブルでご紹介します。

| 管理したいこと | おすすめの具体策 |

|---|---|

| 仕事の両立 | シフト勤務の調整、在宅ワーク活用、短時間勤務制度の利用 |

| 時間の使い方 | 手帳でのスケジューリング、支援サービスの積極利用 |

| 感情コントロール | 家族間の情報共有、カウンセリング、短時間でも自分の趣味を持つ |

このような方法を日常的に意識して取り組むことで、介護で自分の人生が台無しと感じる状況から脱しやすくなります。

介護の長期化に備えた持続可能な心身ケア戦略 – 生活習慣・モチベーションの工夫

介護は予想以上に長期間となる場合も多く、日々の心と体のケアは不可欠です。

生活リズムを整え、睡眠や栄養を意識すること、自分なりの気分転換やモチベーション維持の工夫を続けましょう。

-

ヘルパーやデイサービスなど介護サービスの積極利用

-

夜間にも対応できる相談窓口をリストアップ

-

無理なく助け合える家族分担を検討

疲れやストレスのサインが現れたら、介護疲れチェックや介護疲れチェックシートを活用し、限界を迎える前に早めの対処が重要です。心身のケアなくしては、誰も持続できません。

家族や専門家と連携し、介護ストレスを最小限に抑える方法 – 相談と連携強化のポイント

家族や専門サービス、弁護士など専門家と連携することで「一人で全て背負う」状態を解消しやすくなります。

親の介護で家族関係が悪化する、子どもの人生が潰されるといった悩みは非常に多いため、連携の工夫が鍵です。

-

日常的に家族会議を行い役割を明確化

-

両親の介護方針を兄弟や親戚とも共有し、情報の透明化

-

地域包括支援センターや行政サービスも積極的に利用

限界を感じる前に相談することで、親の介護で人生終わったと感じる苦しみを軽減できます。他人の意見や手を借りる勇気も持ちましょう。