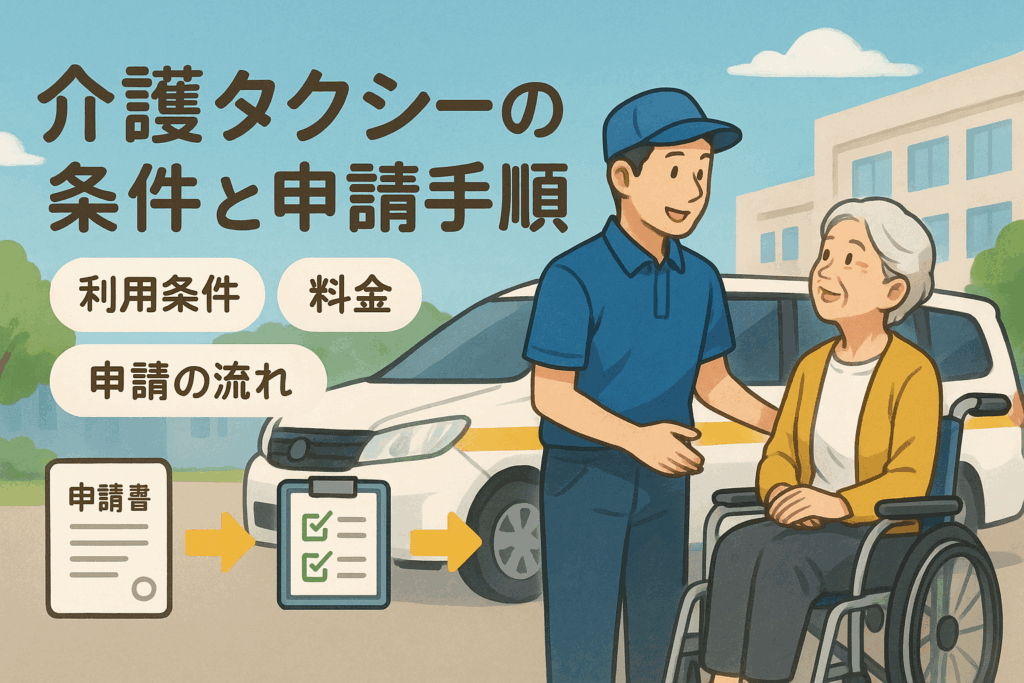

「介護タクシーを利用したいけれど、手続きや費用、条件が複雑でよくわからない…」と悩んでいませんか?実は、2023年度の厚生労働省調査では【全国で年間約28万件】もの介護タクシー利用が報告されており、そのニーズは年々高まっています。しかし、「介護保険はどこまで適用されるのか」「家族も同乗できるのか」「どんな場面で使えるのか」など、初めて利用する方ほど疑問や不安がつきものです。

本記事では、利用可能な対象者や申請時のポイント、自治体独自の助成制度、料金シミュレーションまで、最新の公的データ・制度改正事例をもとにわかりやすく解説します。「ちょっとした外出や通院もサポートしてほしい」「想定外の出費が不安」という方も、具体的な数値や事例を交えて、一歩踏み出せる情報が手に入ります。

今後の暮らしをより便利で安心なものにするヒントを、ぜひ最後までご覧ください。

- 介護タクシーを利用するには何が必要か|基本特徴と利用者が押さえるべきポイント

- 介護タクシーを利用するにはに必要な条件と申請手続きの詳細

- 介護タクシーを利用するにはの料金体系|介護保険適用時と自費利用の違いを徹底解析

- 介護タクシーを利用するにはの予約から利用までの具体的な手順と利用時チェックリスト

- 介護タクシーを利用するにはで介護保険適用と非適用サービスの違いを理解して賢く利用する

- 介護タクシーを利用するにはの実際の利用者が知りたい疑問点や不安を解消|よくある質問を網羅

- 介護タクシーを利用するにはの地域別の介護タクシー事情と事業者の選び方

- 2025年最新!介護タクシーを利用するにはに役立つ公的支援・助成制度まとめ

- 介護タクシーを利用するには利用時に安心・安全を高めるための注意点と最新動向

介護タクシーを利用するには何が必要か|基本特徴と利用者が押さえるべきポイント

介護タクシーを利用するにはの定義と福祉タクシー・一般タクシーとの違い – サービスの違いや法的な違い

介護タクシーは、要介護や要支援などの認定を受けた方をはじめ、移動にサポートが必要な方が利用できる専門のタクシーです。一般タクシーとの大きな違いは、介助や乗降の補助、車椅子やストレッチャーでの利用が可能な点にあります。福祉タクシーも似たような意味で使われますが、法的な運行資格や介護保険の適用範囲が異なります。以下の表で両者の違いを整理します。

| 種類 | 主な利用対象 | サービス内容 | 介護保険適用 |

|---|---|---|---|

| 介護タクシー | 要介護・要支援認定者 | 介助付きの乗降、移動、病院送迎など | 〇 |

| 福祉タクシー | 身体障害者・高齢者 | 実費移動主体。簡易的補助や送迎 | × |

| 一般タクシー | 健常者中心 | 通常の送迎サービスのみ | × |

介護タクシーを利用するにはの法的な位置付けや名称の解説 – 介護タクシー固有の定義や制度の背景を明示

介護タクシーは「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」として登録されたサービスで、運転手には二種免許と介護職員初任者研修などの介護資格が必要です。行政の厳格な基準に基づき運行され、利用目的や対象者が明確に制度化されています。名称は地域ごとに福祉タクシーや介護保険タクシーとも呼ばれますが、法的な認可区分ではこれらの違いが発生します。

福祉タクシー・一般タクシーとの機能とサービス内容比較 – それぞれの特徴や利用シーンの違いを整理

介護タクシーは、病院への通院や転院、リハビリなど医療的な移動や、歩行困難な方のための移乗・降車介助もカバーしています。一方、福祉タクシーは簡易的な乗降補助や近距離送迎のみが多く、一般タクシーは健常者利用と料金算定のみです。家族同乗や付添いも可能なケースが多く、状況に応じて使い分けると安心です。利用の際は、利用可能な範囲やサービス内容、料金体系を事前に比較検討することが重要です。

介護タクシーを利用するにはの対象者と利用目的 – 利用できる人・ケーススタディ

介護タクシーは、主に要介護・要支援認定を受けている方や身体障害者手帳保持者などが対象です。利用目的は多様で、医療機関の受診、リハビリ出張、買い物や公共施設への外出、施設入退所、転院など幅広いシーンで利用されています。下記リストが代表的なケースになります。

- 病院への通院や帰宅時

- 退院や転院の移動

- デイサービス・リハビリの送迎

- 買い物や役所手続きの外出支援

- 家族の同乗が必要な場合

要介護・要支援認定者の具体的な条件 – 認定レベル別に利用の可否・注意点を説明

介護タクシーの利用対象となるのは、原則として要介護1~5や要支援1~2の認定を受けている方です。認定を受けていれば介護保険による自己負担での利用が可能ですが、要支援認定者は自治体によって一部利用範囲が制限される場合があります。また、利用目的が日常生活の維持(通院や治療、必要な買い物等)に該当すれば保険適用となります。利用条件や手続きはケアマネジャーとの相談が基本となるため、事前に確認しましょう。

利用可能な目的別一覧(通院、買い物、転院など) – 代表的な利用シーンの具体例を解説

介護タクシーは次のような目的で利用できます。

| 利用目的 | 詳細 |

|---|---|

| 通院・入退院 | 病院への送迎、リハビリ、検査日など |

| 転院・施設移動 | 介護施設・老人ホーム・リハビリテーションなどへの移動 |

| 日常の外出 | スーパーでの買い物や役所・銀行などの用事 |

| 家族同乗・付き添い | 家族が一緒に乗車しサポートが必要なケース |

| 冠婚葬祭出席 | 式典・集まりへの出席時の移動支援 |

利用目的に応じて介助内容やサービス対応が異なる場合もあるため、事前の相談と予約がスムーズな利用のポイントです。

介護タクシーを利用するにはに必要な条件と申請手続きの詳細

要介護認定と要支援の違いおよび利用可否の整理 – 状態ごとの利用可否

介護タクシーは、要介護や要支援の状態に応じて利用条件が異なります。主に「要介護認定」を受けた方が対象ですが、「要支援」状態の方でも条件次第で利用が可能です。下記のテーブルで区分ごとの利用可否とポイントを整理します。

| 区分 | 利用可否 | 補足 |

|---|---|---|

| 要介護1〜5 | 利用可能 | 原則として介護保険適用可 |

| 要支援1・要支援2 | 条件により利用可 | 主治医意見書などが必要な場合あり |

| 非該当・未認定 | 原則不可 | 介護保険適用外(自費利用のみ) |

要介護認定者は介護タクシーを安心して利用できますが、要支援1・2の方は事前確認やケアマネージャーへの相談が重要です。また家族同乗や病院付き添い対応も相談可能な場合があります。

どの区分で介護タクシーを利用するには利用が可能か明確に解説 – 実務的に利用できるかどうか

実際に介護タクシーを利用する場合、要介護1以上であるならほとんどのケースで利用申請が通ります。要支援1・2の場合でも、身体状況により認められることがあります。自立や非該当の場合は公的保険の適用外となり、利用は原則自費となります。

- 要介護1~5:ほぼ全ての地域で利用可

- 要支援1・2:主治医の意見書やケアマネジャーの判断次第で利用可(条件あり)

- 非該当:自費負担での利用のみ

実務上、ケアマネジャーや市区町村の窓口と連携することでスムーズな手続きが可能です。

介護保険適用の条件とケアマネージャーとの連携 – 申請と連絡の流れ

介護タクシーの保険適用には「介護保険の認定」を受け、かつケアプランに移動支援が組み込まれることが必要です。まず市区町村で要介護認定申請を行い、認定後にケアマネジャーがケアプランを作成します。利用目的(通院、施設送迎など)や使用頻度を明記し、必要性が認められると介護保険が適用可能です。

- 要介護認定申請を市区町村で手続き

- 認定後、ケアマネージャーと相談

- 適切なケアプラン作成

- 介護タクシー事業者と打ち合わせ・契約

- 利用開始

上記の流れに乗せることで、移動や外出の不安を軽減できます。

ケアプラン作成の重要性と実際の流れ – 利用開始までのステップ

ケアプランへの「移動支援」組み込みは必須です。ケアマネージャーが本人の身体状況、日常生活、通院頻度等を把握し、ケアプランへ移動サービスを記載します。ケアプランが承認されると、事業所と正式に契約。予約は電話や専用アプリ、予約センター等で行い、当日予約も地域によって対応可能です。

- 日常生活や移動の課題をケアマネージャーに相談

- 医師や家族とも連携し利用目的を明確に

- 最適な移動支援プランを策定

- 利用事業者による契約・予約手続き

- 介護タクシーの利用開始

この流れを踏むことで、安心して制度を活用できます。

利用不可のケースや注意点 – トラブル防止のポイント

介護タクシーは全ての外出や移動に対応できるわけではありません。買い物や娯楽目的のみの場合、介護保険が利用できず、自費となります。また、要介護認定がない場合も公的助成は不可です。健康な方のみの利用や、保険外搬送の申し込みは受け付けできません。

- 保険適用は原則「日常生活上・社会生活上必要な移動」に限定

- 趣味や旅行目的のみ、健常者のみの利用は不可

- 利用条件、運賃や介助料金、同乗可能人数等も事前に確認

誤った利用や無断キャンセル、事業者とのトラブルを防ぐため、予約の仕方やサービス内容、費用(下記例参照)を必ず事前に周知しましょう。

| 項目 | 参考料金相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 距離運賃 | 700円/2km前後 | 初乗り価格 |

| 介助料金 | 500~1,500円/回 | 施設出入口等でのサポート |

| 機材使用 | 500~2,000円 | 車椅子・ストレッチャー等利用時 |

| 家族同乗 | 多くの事業者で可 | 同乗人数要確認 |

不明点はケアマネージャーや事業者へ遠慮なく相談してください。

介護タクシーを利用するにはの料金体系|介護保険適用時と自費利用の違いを徹底解析

料金の内訳|基本運賃・介助料・レンタル費用の詳細 – どんな費用が発生するのか

介護タクシーを利用する際には、さまざまな料金が発生します。主な内訳は、基本運賃・介助料・車椅子やストレッチャーのレンタル費用です。基本運賃は地域のタクシー運賃を基準とし、距離や時間で変動します。介助料は乗降時のサポートや移動中の介護サービスにかかる費用で、利用者の身体状況やサービス内容により必要となる範囲が異なります。加えて、車椅子・リクライニング車椅子・ストレッチャーなど必要機材の利用には別途レンタル費用が発生します。

| 項目 | 料金目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 基本運賃 | 500円〜700円/初乗 | 距離や時間で加算 |

| 介助料 | 500円〜2,000円 | 状況・作業内容により異なる |

| 機材レンタル料 | 500円〜2,500円 | 車椅子・ストレッチャー等 |

上記の他にも夜間早朝、長距離移動、待機時間など追加料金がかかる場合があります。

地域別・サービス内容別の料金目安と比較 – 地域差・内容差を具体例で説明

介護タクシーの料金は、地域やサービス内容によって大きく異なります。都市部では初乗り運賃がやや高めで、介助料も事業者ごと差があります。以下は地域別・サービス内容別の一般的な料金目安の比較です。

| 地域 | 初乗運賃 | 介助料 | 機材レンタル料 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 東京23区 | 730円 | 1,000円 | 1,500円 | 利用者数多く競争有利 |

| 大阪市内 | 680円 | 800円 | 1,200円 | 競合多く割安傾向 |

| 地方都市 | 600円 | 500円 | 1,000円 | 安価だが車両数少なめ |

サービス内容によっても、病院付き添いサービスや階段介助など追加料金が必要なケースがあります。利用前に事業者ごとに見積もりを取ることが重要です。

介護保険適用時の負担割合と申請方法 – 実際の負担額や申請方法

介護タクシーの介護保険適用には条件があります。要介護認定を受けている方が、通院等の医療目的や必要とされる外出時に限り介護保険が利用可能です。負担割合は原則1割で、サービス内容や自治体により異なる場合があります。利用には、ケアマネジャーに相談し、ケアプランへ反映してもらうことが必要となります。

申請の流れは下記の通りです。

- 要介護(または要支援)認定を受ける

- ケアマネジャーに利用希望を伝え、ケアプランを作成

- 介護タクシー事業者と契約

- サービス利用・保険適用分を差し引いた自己負担額を支払う

介護保険単位換算と自己負担額の具体計算例 – 仕組みや計算例を記載

介護保険の適用額は、単位数で管理されており、自治体ごとに単価が決まっています。例えば訪問介護型の移送(乗車・降車等)が1回97単位、東京23区の場合1単位あたり10.17円で計算されます。

【例】

- サービス(乗車・降車等):97単位 × 10.17円 = 985円

- 介護保険適用時の自己負担1割:98.5円

- 残りは介護保険から支払い

実際には基本運賃や機材レンタルは自費になるため、合計費用は介護保険適用分と自費分を合算して計算します。詳細は必ずケアマネジャーや事業者に確認してください。

家族同乗料金や長距離・転院時の料金実例 – 特殊ケースの料金解説

介護タクシーは家族の同乗も可能です。同乗者の数は、車両の定員や事業者の方針によって異なりますが、多くの場合2〜3名までとなっています。家族同乗について追加料金が発生する場合があるため、事前確認が必須です。

長距離の移動や転院の場合、距離加算・時間加算が大きく影響します。例えば東京都内から神奈川県内の病院へ転院する際、基本運賃・時間加算・高速代・介助料などで総額が2万円を超える場合もあります。

特別な介助や長距離移動時は、予め見積もりを取ることが安心に繋がります。

追加サービス費用と料金シミュレーション – 実例やパターン解説

多様な追加サービスが用意されており、病院付き添いやヘルパー同乗には別料金がかかる場合があります。また、深夜・早朝利用や待機時間も加算対象です。

【料金シュミレーション例】

| サービス内容 | 合計料金(目安) |

|---|---|

| 通院(5km・家族1名同乗・車椅子利用) | 3,500円(基本運賃+介助料+レンタル料) |

| 長距離転院(30km・ストレッチャー利用) | 20,000円(距離・時間加算+介助料+レンタル) |

| 病院付き添い1時間 | 1,500円〜2,500円 |

実際の費用は利用者の状況や事業者によって異なるため、必ず予約時に詳細見積もりを依頼することが大切です。逐一確認することで安心してサービスを受けられます。

介護タクシーを利用するにはの予約から利用までの具体的な手順と利用時チェックリスト

予約方法の多様化|電話・WEB・アプリ予約の使い分け – 最新予約方法を紹介

介護タクシーの予約方法は多様化しており、誰でも簡単に利用できるのが特徴です。従来の電話予約に加え、公式サイトや予約センター経由のWEB予約、さらに近年では介護タクシー専用アプリによる予約も増えています。予約時は「利用者名」「目的地」「日時」「介護度や必要な介助」「同乗者の有無」などを伝えましょう。WEBやアプリの場合、過去の利用履歴や料金シミュレーション機能もチェックできるため、忙しいご家族や施設職員にも最適です。下記の表で主な予約方法を比較します。

| 予約方法 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 電話予約 | 相談や質問がその場で可能 | 混雑時はつながりにくい |

| WEB予約 | 24時間予約可能、履歴管理しやすい | 入力ミスに注意 |

| アプリ | 位置情報や即時予約に対応 | 対応アプリの確認が必要 |

予約なし利用のリスクと事前予約のメリット – トラブルリスクや便利さ比較

介護タクシーは原則として事前予約制ですが、地域や空き状況によっては当日利用も可能な場合があります。しかし予約なしの利用は、確保できない・希望車両が出払っている・急な対応が困難といったリスクを伴います。特に病院付き添いや施設送迎、転院、退院時などはタイムロスが大きなストレスとなるため、事前予約の徹底が推奨されます。事前予約によるメリットは以下の通りです。

- 必要な介助サービスや車両オプションが確保できる

- 家族同乗や車椅子対応などの個別対応が可能

- 料金表や介護保険適用の事前確認がしやすい

トラブル防止や安全な利用のために、予定が分かった時点で予約連絡を行いましょう。

利用当日の流れ|持ち物・介護タクシードライバーとの連携ポイント – 利用当日に準備すること

当日は、以下の持ち物を必ず準備してください。

- 健康保険証や各種受給者証

- 介護保険被保険者証や予約確認書

- 診察券、紹介状(通院や病院付き添いの場合)

- リーズナブルな自己負担額分の現金または支払い方法の確認

- 車椅子や必要な介助用具

到着時には運転手へ「移動時の介助内容」「希望するサポート範囲」「同乗者がいればその人数」を伝えましょう。家族同乗やストレッチャー利用の場合も必ず事前告知が必要です。介護タクシーの専門ドライバーは、降車時までの安全な移動サポートを行うため、指示や体調変化など細かなやり取りが安心のポイントとなります。

病院送迎・施設訪問の流れ例と注意点 – 移動プロセスや注意事項

病院への送迎や施設への訪問時は、車両が到着後、乗車前に乗降の介助を受けます。施設出発の場合は、スタッフとドライバーが連携し安全確認を徹底します。通院時は付き添いサービスを利用でき、待機の有無や病院内の介助範囲についても事前相談しましょう。

利用時の注意点

- 到着時刻や待機時間の目安を必ず伝えておく

- 緊急時(遅延、急変など)の連絡先を確認しておく

- 支払い方法や介護保険適用範囲を再確認

特に転院や退院など日程変更が多いケースは、事業所との連絡体制を確認することでスムーズな移動が可能です。

キャンセル・変更時の対応と費用発生ルール – 実務トラブル対応

急な予定変更やキャンセルの場合、早めの連絡がトラブル防止の鍵となります。各事業者のキャンセルポリシーにより、当日キャンセルや一定時間を過ぎた変更には費用が発生することが一般的です。予約時に必ず【キャンセル料金】【連絡先】【変更受付時間】を確認しましょう。

| ケース | 費用発生例 |

|---|---|

| 前日キャンセル | 無料〜半額程度 |

| 当日キャンセル | 規定額発生(運賃相当) |

| 無断キャンセル | 全額請求の可能性あり |

内容を正しく伝え、余裕を持った連絡を心がけることで無駄な負担を避けられます。

利用前後の確認ポイントとトラブル防止策 – 事前・事後チェック項目

利用前のチェックリスト

- 利用日時・場所・目的地の最終確認

- 持ち物と介助内容の確認

- 料金表・保険適用有無の再確認

利用後のチェックリスト

- 忘れ物確認

- サービス内容や対応への疑問点の確認

- 領収書の保管(必要時は保険適用証明のため)

特に初めて利用する場合や自費利用の場合は、受けたサービスや料金明細をその場でしっかり確認しましょう。必要に応じてケアマネジャーとも情報共有することで、次回以降もスムーズな利用につながります。

介護タクシーを利用するにはで介護保険適用と非適用サービスの違いを理解して賢く利用する

介護タクシーを利用する際は、介護保険が適用されるサービスと適用されないサービスの違いを把握することが大切です。介護タクシーの利用方法や条件は、必要な介護度や利用目的によって変わります。特に通院や転院、生活支援の移動、家族同乗など目的に応じて最適な選択が求められるため、詳細な違いを理解することで安心してサービスを活用できます。

介護保険適用サービスの範囲と手続きの具体例 – 適用範囲詳細

介護保険が適用される介護タクシーサービスは、「通院等乗降介助」など明確な要件を満たす必要があります。主な適用範囲は、要介護認定を受けている方が、医療機関への通院、転院、リハビリなどに利用する場合です。ただし、入院や退院、通院以外のレジャー目的などには原則適用されません。申し込みはケアマネジャーを通じてケアプランに組み込むだけでなく、提供事業者との契約も必要です。

| 対象者 | 適用範囲 | 利用目的 | 必要な手続き |

|---|---|---|---|

| 要介護1以上 | 〇 | 通院、転院、リハビリ | ケアマネジャーへ相談、ケアプラン作成 |

通院等乗降介助の適用条件と申請の流れ – 手続き具体例・流れの解説

通院等乗降介助を利用できるのは、移動や乗降に介助が必要な要介護者、または要支援者です。申請の流れは以下の通りです。

- 要介護認定を受ける

- ケアマネジャーに相談

- 利用目的(通院等)と移動手段を伝える

- ケアプランに組み込み、事業者と契約

- 介護タクシー予約・利用開始

このように、事前相談とプラン作成が必要ですが、一部のタクシー会社ではケアマネジャーと連携し手続きサポートも受けられます。介護保険適用時は自己負担は1〜3割ですが、詳細は自治体や事業者に確認しましょう。

非適用サービスの特徴と利用目的例 – 自費サービスの説明

介護タクシーの非適用(自費)サービスは、レジャーや買い物、冠婚葬祭出席など日常生活の幅広い移動に活用できます。介護保険が使えないため、費用は全額自己負担です。料金は、通常運賃のほかに介助料や車椅子対応などが加算されることがありますが、柔軟な対応が魅力です。

| 利用目的 | サービス特徴 |

|---|---|

| 買い物・レジャー | 自費で自由度が高い |

| 家族同乗 | 事前に台数・定員の確認必要 |

| 病院付き添い | 家族のサポートや同乗者追加可 |

自費利用のメリット・デメリット比較 – 利用の可否や特徴解説

自費サービスのメリットには、利用回数や目的の制限がほとんどない点が挙げられます。急な予定変更や私的な外出にも対応でき、家族の同乗も柔軟です。一方で、料金が全額自己負担となり、介助や特殊車両利用時はコストが高くなる傾向があります。

- メリット

- 利用目的や回数を問わず依頼可能

- 家族同乗や外出・買い物など柔軟に対応

- デメリット

- 料金が全額自己負担

- 地域や事業者で料金差が大きい

要支援者の場合の利用可能性と制限 – グレーゾーンや自治体情報

要支援認定者への介護タクシーの利用は、自治体やケアプラン内容によって大きく異なります。通院等乗降介助については一部の要支援者も利用できることがありますが、要介護者と比較し対象範囲が限定されています。自治体独自の支援制度や助成との併用で柔軟な利用も可能です。最新情報は各市町村の福祉窓口やケアマネジャーへの相談がおすすめです。

利用できる自治体独自助成制度の紹介 – 各地の助成事例紹介

一部自治体では、独自の助成制度や割引券(要支援1・2対象タクシー券、割引制度など)が用意されています。例えば、

| 自治体 | 対象者 | 助成内容 |

|---|---|---|

| 東京都 | 要支援・要介護全般 | タクシー券配布、自己負担軽減 |

| 大阪府 | 要支援1・2 | タクシー代割引制度有 |

| 名古屋市 | 高齢要支援・要介護者 | 利用補助金・割引券発行 |

助成内容や利用上の条件は地域ごとに異なるため、事前に自治体公式サイトや支援センターで詳細を確認することが大切です。こうした支援を上手に活用することで、経済的負担を減らしながら介護タクシーを安心して利用できます。

介護タクシーを利用するにはの実際の利用者が知りたい疑問点や不安を解消|よくある質問を網羅

介護タクシーを安全かつ快適に利用するためには、多くの方が抱える「家族の同乗」「料金」「予約」など様々な疑問や不安点を事前に解消しておくことが重要です。ここでは、よくある質問や情報を詳しく解説し、利用者目線で必要なポイントをまとめています。

家族同乗は可能か|人数制限や料金関連の疑問 – 実状例や制限

介護タクシーでは、多くのケースで家族の同乗が認められています。ただし車両によって同乗できる人数には上限があり、一般的には利用者本人と付き添い2名程度が目安です。同乗に関する料金については、通常同乗者の追加料金は発生しませんが、事業者によって設定が異なる場合もあるため事前の確認が大切です。同乗時のポイントを以下にまとめます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 家族同乗 | 原則可能(人数制限あり) |

| 同乗人数目安 | 本人+最大2名 |

| 追加料金 | 原則不要(事業者要確認) |

| 予約時申告 | 必須 |

付き添いや病院内同行の可否解説 – 院内介助の詳細や対応例

介護タクシーでは送迎時の付き添いはもちろん、病院内への同行や院内介助を依頼できるサービスもあります。例えば受付や診療科までの移動、書類のサポート、病院内での車椅子移動などに対応しており、身体状況に応じたケアが受けられるのが特徴です。ただし、院内介助には別途介助料が発生するケースもあるので、あらかじめ料金を確認し、必要なサポート内容を予約時に伝えておくことが安心につながります。

介護タクシーを利用するにはは健常者でも利用可能か? – 条件やケーススタディ

介護タクシーの利用は原則として、要介護・要支援認定を受けている方や身体に障害がある方が対象です。しかし、例外的に高齢で歩行困難な方や妊娠中の方、一時的なケガで移動が困難な方にも利用が可能な場合があります。健常者単独での利用は基本できませんが、介助を受ける本人の付き添いとしての同乗は認められます。

| ケース | 利用可否 |

|---|---|

| 要介護/要支援認定者 | 利用可能 |

| 一時的ケガ | 事業者確認で可の場合も |

| 健常者のみ | 利用不可 |

| 付き添い | 同乗可 |

利用条件と例外的対応事例 – イレギュラーケースの説明

利用条件は「移動に介助が必要」「自力で公共交通機関が使えない状態」が目安です。ただし、退院直後や施設からの一時帰宅など利用目的や状況によって柔軟に対応可能なケースもあります。ケアマネジャーや事業者に事情を伝えることで、利用可能かどうかを事前に相談しましょう。

予約はどのように行うべきか|当日予約やキャンセル対応 – 予約・変更時のポイント

介護タクシーの予約は電話、Web、アプリから選べます。事前予約が原則ですが、急な通院などでは当日予約対応の事業者も増えています。ただし繁忙期や朝夕の移動時は混雑するため、可能な限り早めに予約しましょう。キャンセルや時間変更も原則可能ですが、直前のキャンセルではキャンセル料が発生することがあるので注意が必要です。

| 予約手段 | 電話・Web・アプリ |

|---|---|

| 当日予約 | 可(空き状況次第) |

| キャンセル料 | 前日・当日発生例あり |

| 事前連絡 | 必須 |

予約センターの選び方・利用のコツ – 吉な事業者選定例

地域によって介護タクシーの質や対応が異なるため、いくつかの事業者を比較検討するのがおすすめです。予約センターや紹介サイトの口コミ、対応スピード、車両や設備の充実度などで選ぶと安心です。特に定期利用を検討している場合は、同じ担当ドライバーがつくか、利用回数に応じた割引があるかなども確認しておきましょう。

料金は高いのか|割引や助成の有無について – 継続時の割引・支援情報

介護タクシーの料金は「基本運賃」「介助料」「車椅子やストレッチャー使用料」などが合算されます。介護保険を利用すれば、介助部分の自己負担は1割~3割に軽減されます。また、自治体ごとに助成券や割引サービス、福祉タクシー券の支給がある場合もあります。料金シュミレーションは事前見積もりやシミュレーターを活用しましょう。

| 料金項目 | 相場目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 基本運賃 | 500~700円/初乗り | 地域で異なる |

| 介助料 | 500~1,000円/回 | 保険適用可 |

| 車椅子貸出 | 500円~ | 事業者で異なる |

| 助成・割引 | 自治体発行福祉タクシー券等 | 地域で確認 |

料金トラブルを回避するための注意点 – 事前に把握すべきこと

想定外の費用を避けるためには、以下の点に注意しましょう。

- 料金表を必ず事前確認

- 介護保険適用範囲や自己負担額の明示

- 追加サービスや待機料金の記載を確認

- 予約時に明細や見積もりを依頼

- キャンセル料や変更手数料の条件確認

これらは利用前にチェックし、事業者に不明点を問い合わせておくことが安心です。

利用時の安全対策|運転手の資格・施設の安全基準 – 安心して使うために

介護タクシーのドライバーは通常「二種免許」と「介護職員初任者研修」などの資格を持ち、移動や介助の安全に配慮した運行が義務付けられています。車両もスロープやリフト、車椅子固定装置など安全性の高い設備が導入されています。利用者が安心して乗車できるよう、衛生管理や感染対策、急な体調変化への備えもしっかり取られています。

ドライバーの介護資格や教育状況の説明 – 有資格者・教育体制

介護タクシーのドライバーは、介護や福祉に関する研修を定期的に受講しています。例えば「介護職員初任者研修修了」「普通二種免許」「安全運転講習」など、厳しい基準をクリアしたスタッフが担当します。利用者の身体状態やニーズに応じた適切な介助を提供できるので、高齢者や障害をお持ちの方も安心して利用できます。安全に関する質問や不安についても、遠慮なく相談できます。

介護タクシーを利用するにはの地域別の介護タクシー事情と事業者の選び方

大都市圏と地方で異なるサービスの傾向と利用事情 – 地域の特徴や実情

全国の介護タクシーサービスは、地域によって事業者数や提供サービスに大きな違いがあります。大都市圏では事業者の数が多く、複数の選択肢から比較的容易に選べる一方、地方では事業者が限られ選択肢が狭まる傾向があります。大都市圏では24時間対応や車両数の多さ、多様な支払い方法を導入しているケースが多いですが、地方では予約の取りやすさや、地元密着型のサービスの細やかさが重視されています。病院や施設との連携状況にも地域差があり、たとえば都市部では長距離送迎や転院の対応がスムーズなのに対し、地方では近隣の病院や在宅介護への対応が中心となることが多いです。

介護タクシーを利用するにはの事業者数・料金・サービスの地域差 – 都市別の具体比較

下記のテーブルで主要都市と地方の事業者数・料金・サービス内容を比較します。

| 地域 | 事業者数 | 初乗り運賃(目安) | 介助料(目安) | 車椅子対応 | 家族同乗 | 予約対応 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 東京都心 | 非常に多い | 700~850円 | 500~2,000円 | 充実 | 可 | 24時間・当日対応あり |

| 大阪市 | 多い | 650~850円 | 500~1,500円 | 充実 | 可 | 早朝や深夜も対応 |

| 地方都市 | 中程度 | 700~900円 | 600~2,000円 | 一部 | 可 | 日中限定が多い |

| 郡部・山間部 | 少ない | 700~1,000円 | 800~2,200円 | 限定的 | 要相談 | 前日予約が基本 |

都市部ほど事業者数が多く、介護保険や各種サービスの充実度も高いことがわかります。地方や過疎地では「地域ごとの移動ニーズに応じた柔軟な対応」や「家族同乗の料金明確化」が重要なポイントです。

介護タクシーを利用するにはの事業者の選定ポイント – 選び方や比較基準

介護タクシーを選ぶ際は、地域だけでなく利用目的や利用者の状態に合わせた選定が大切です。比較時は下記のポイントを重視すると安心です。

- 車椅子やストレッチャーへの対応力

- 運転手や介助スタッフの資格・経験の有無

- 事前見積もりや料金表の明示・追加費用の説明

- 介護保険適用の可否と申請手続きのサポート有無

- 家族の同乗可否と追加料金の明示

- 病院や施設との連携・転院や退院時の付添対応

上記を確認することで、希望に合ったサービスを受けやすくなります。

車椅子対応、スタッフの対応力、料金明確性など – 重要ポイントを具体的に

事業者比較の際、車椅子対応可否やストレッチャー利用時の追加料金、スタッフの対応力が重要です。例えば、運転手が介護福祉士やヘルパー2級などの資格を持っているかは、安全安心に直結します。また、見積もりの明確化や料金シミュレーションの提供があると、当日の負担増を防ぐことができます。家族同乗が可能か、何人まで同乗できるか確認するのもポイントです。料金は地域差や運行距離・介助内容で変動するため、自費・介護保険利用いずれの場合も詳細な計算を事前に各事業者から説明を受けましょう。

予約センターや比較サイトの活用法 – 最新の選び方

介護タクシー予約センターや比較サイトを活用すると、複数の事業者サービス・料金・対応エリアをワンストップで比較検討できます。近年は予約アプリも増えており、即時空車確認や料金シミュレーションができるサービスも登場しています。また、都市圏・地方問わず「よぶぞー」など介護タクシー予約システムが普及し、電話やインターネットからの簡単予約が可能です。事業者ごとの口コミも合わせて確認できるため、初めての方も安心して選択できます。

利用者の口コミや実績を基にした選び方 – 信頼できる事業者調査法

信頼できる介護タクシー事業者を選ぶ際は、実体験に基づいた口コミや利用者評価が参考になります。口コミを見る際のポイントは、スタッフの対応の丁寧さや緊急時対応、家族のサポート状況など具体例が記載されているかどうかです。公式サイトや比較ポータルでの事業実績やサービス提供年数も確認しましょう。また、自治体の福祉担当窓口やケアマネジャーからの紹介も信頼性が高いため積極的に情報収集するのがおすすめです。

2025年最新!介護タクシーを利用するにはに役立つ公的支援・助成制度まとめ

介護タクシーを利用するには利用時に申請可能な自治体の割引・助成 – 制度活用法詳細

介護タクシーを利用する際、各自治体が実施する割引や助成制度の活用が大変有効です。特に移動支援や福祉タクシー助成券制度は、要支援・要介護認定を受けた高齢者や障害者のために提供されており、費用の軽減に役立ちます。例えば、東京都や大阪市など多くの自治体では、介護タクシー料金表に応じた割引券を配布し、通院や買い物、病院への付き添い時の交通費を支援しています。申請方法は市区町村の福祉窓口への申請が一般的で、要介護度や利用目的によって利用限度額や助成内容が異なります。自費の負担を抑えるためにも、自治体ごとの詳細を必ず確認しましょう。下記テーブルは主な割引・助成内容の一例です。

| 支援名 | 対象者 | 支援内容 | 上限額 | 申請窓口 |

|---|---|---|---|---|

| 福祉タクシー券 | 要支援1〜要介護5 | 1回利用ごとに割引・現物給付 | 月額3,000円など | 市区町村福祉課 |

| 介護タクシー運賃助成 | 介護認定者・障害者 | 運賃の一定額を助成 | 年間25,000円など | 地域包括支援センター |

| 同乗家族対象 | 同伴家族 | 家族同乗分も助成対象になる場合 | チケット枚数に応じる | 各自治体 |

要支援・要介護別の具体的支援事例 – 条件ごとの主な支援策

介護タクシー利用における主な支援策は、要支援1・2、要介護1~5の認定区分ごとに異なります。

要支援1・2の場合

- 日常生活で一人での外出が難しい場合、自治体発行のタクシー助成券が利用可能

- 一部地域ではタクシー割引や現物サービスとして交通費の一定額補助

要介護1~5の場合

- 介護保険適用による通院等乗降介助の利用で、自己負担1~3割となる

- 寝たきりやストレッチャー利用時は追加助成・福祉車両対応サービスがある

要支援・要介護に関係なく、医療機関や施設への送迎、転院時にも支援策が適用されます。利用条件や助成額は自治体によって異なるため、事前に条件をしっかり確認しましょう。

申請手続きの流れと必要書類の詳細 – 申請までの動き

申請手続きは以下の流れで進めるのが基本です。

- ケアマネジャーまたは市区町村窓口に相談

- 必要書類の準備(介護保険証、障害者手帳、本人確認書類、場合により医師の意見書など)

- 市区町村の福祉課へ申請

- 書類審査・認定後に利用券や助成証明書が交付

申請時に不備があると助成金が受け取れないため、必要書類は事前にチェックリストを使って確認することが重要です。自治体ごとに追加の書類や条件が設定されているケースもあります。

申請漏れを防ぐためのポイントと注意点 – ミス防止・書類例

申請漏れを防ぐための主なポイントは下記の通りです。

- 必ず窓口や支援専門員に最新の情報を確認すること

- 介護保険証や障害者手帳の有効期限を事前にチェックする

- 利用目的(通院・リハビリ・買い物等)を明確に記載する

- 不明な場合は、記入例をもとに申請書作成

書類例(主な必要書類)

| 書類名 | 要点 |

|---|---|

| 申請書 | 利用目的・希望サービスを明記 |

| 介護保険証 | 最新のもの・有効期限を確認 |

| 医師の意見書 | 必要時のみ(通院介助希望など) |

| 身分証明書 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |

このように十分に書類をそろえ、質問は窓口で早めに確認しておくと安心です。

今後の制度改定予定と対応策 – 最新事情解説

2025年度以降、介護タクシー利用に関する公的支援制度は地域ごとに柔軟な助成枠の導入や、デジタル申請の採用拡大が進むと発表されています。特に「通院等乗降介助」の範囲拡大や、家族同乗料金に関する新しい補助も議論されています。これにより、現在よりも多様なニーズに対応できるようになる見通しです。利用者としては自治体からの案内を定期的に確認し、制度変更の際は都度申請条件や必要書類を見直すことが重要です。

最新の法改正情報と利用者への影響予測 – 実際にどうかわるか

直近の法改正では、介護タクシーと福祉タクシーの区分の見直しや「タクシー券」利用範囲の拡大、家族同乗時の運賃支援強化が盛り込まれています。これにより、これまで対象外だった要支援1や要支援2の方も割引サービスを利用できる自治体が増える見込みです。今後、より多くの高齢者や家族が経済的負担を軽減して安心して外出できる環境が広がると期待されています。今後も日常生活や病院送迎のサポート拡充が進む見通しです。

介護タクシーを利用するには利用時に安心・安全を高めるための注意点と最新動向

利用前に必ず確認すべき安全対策とトラブル防止法 – 重大リスクと対処法

介護タクシー利用時の安全性を高めるためには、事前の情報確認が重要です。特に、乗車する方の身体状況や移動支援の内容を明確に運転手や事業者へ伝えることが大切です。万が一の場合に備え、医療・介護の資格を持つ運転手やスタッフが対応しているか確認しましょう。

主な安全対策

- 乗車時はベルト着用を徹底し、車椅子・ストレッチャーの固定状態を確認

- 介助の際は転倒やつまずき防止のため、昇降時に必ずスタッフが補助

- 持病の有無や服薬状況など健康データは事前通知

- 連絡先・緊急時対応手順を明確化

利用時におけるトラブルは、事前の過不足ないヒアリングやサービス内容の確認で大半は防げます。複数名同乗する場合は、乗車人数や介助体制にも注意するとより安心につながります。

乗車時・介助時に注意すべきポイント – 緊急時や転倒防止等

乗降時・移動時のトラブルを未然に防ぐためには、具体的な介助のポイントを押さえておきましょう。

乗車・降車時のチェックポイント

- 車椅子ご利用の場合はブレーキがしっかりかかっているか確認

- 杖や歩行補助具を利用する場合、段差や溝の有無のチェック

- 転倒しやすい方は必ずスタッフか家族が寄り添いサポート

- 急な体調不良に備え、急ブレーキや急発進を避ける運転操作を依頼

また、緊急時に備えて、救急車の呼び方や事業者へすぐ連絡できる手段も確認しておくことが安心に直結します。必要に応じたサービス内容の事前相談が重要です。

新技術導入やサービス向上の最前線 – 業界動向や新サービス

介護タクシー業界では、安全・安心への取り組みの一環として、最新の技術やサービスが積極的に導入されています。特に、IT予約システムやAIによるスケジューリング、車両改良による乗降のしやすさ向上などが注目されています。

現場で活用されている主な新サービス

| サービス項目 | 最新動向・ポイント |

|---|---|

| オンライン予約・アプリ | 予約受付の24時間対応、すぐ空き確認が可能 |

| 介助技術の向上 | 有資格者の増加、講習会やトレーニングの実施 |

| 車両改良 | スロープ、リフト、車椅子固定具など安全設備強化 |

| 料金シミュレーション対応 | 事前に負担額が分かる自動計算機能の導入 |

このような取り組みにより、高齢者や家族の使いやすさと安全性が飛躍的に向上しています。

車両改良やIT予約システムの実例 – 便利・安心ポイント例

介護タクシーの利便性と安心感は、近年の車両設備やシステム面での進歩に大きく支えられています。

主な便利・安心ポイント

- 大型スロープや電動リフトにより、車椅子・ストレッチャーでの乗降がスムーズ

- 乗降センサーや安全バーが標準装備となり、移動中も安心

- スマートフォンアプリや予約センターの導入で、いつでも容易に予約・空き状況確認が可能

従来よりスタッフが常時対応し、家族同乗や病院付き添いなど個別ニーズにも柔軟に対応できる体制が整えられています。

利用後のフィードバック・評価方法の紹介 – 質の向上策

介護タクシーのサービス向上には、利用者からの率直なフィードバックが大きな役割を果たします。多くの事業者が利用後のアンケートや評価制度を導入し、サービス改善を継続しています。

主なフィードバック方法

- 利用者アンケートのweb・紙面での実施

- ドライバーやスタッフへの評価を点数・コメントで記入

- トラブル発生時は事業者へ即連絡し改善対応要望

実際に寄せられた声をもとに、運転や介助の仕方、事前説明の質向上などが図られた改善事例が増えています。これにより、初めてでも安心して利用できる仕組みが日々強化されています。