高齢化が急速に進む日本では、【約690万人】がすでに介護認定を受けており、毎年【100万人以上】が新たに認定申請を行っています。しかし、「どこから手続きすればいいのか分からない」「訪問調査や主治医の意見書って何?」と感じていませんか?

介護認定の流れは、申請から判定、サービス利用開始まで複雑で見落としやすいポイントが多く、手続きでつまずく方も少なくありません。認定区分によって受けられるサービスや支援内容が大きく変わるため、正しい手続きこそが安心生活への第一歩です。

この記事では、申請書類の不備による申請却下や、更新手続きの遅れによるサービス利用停止といった“現場で実際に起きているトラブル”の対策も、具体的な事例をもとに解説します。

一つずつ順を追って確認すれば、あなたも【市区町村窓口】や【訪問調査】、【主治医意見書】など、初めてでもスムーズに手続きを進められます。「初めての家族介護でも、迷わずに一歩を踏み出したい」そんな想いをサポートする全体マップと実践的ノウハウがここにあります。

「申請のタイミングや書類のポイントって?」「うちの場合はどの区分?」と小さな疑問も、この記事の中で解消できます。最後まで読むことで、実際の介護認定の流れと、失敗しないための要点がしっかり身につくはずです。

介護認定の流れとは?全体像と最新制度の基礎知識

介護認定の重要性と基本的な仕組みをわかりやすく解説

介護認定は、介護サービスを受ける上で非常に重要な最初の手続きです。公的な介護保険サービスを利用するためには、認定を受ける必要があります。申請後は、心身の状態や日常生活の状況を多角的に評価され、「要介護度」「要支援度」といった区分が設定されます。これにより、必要な支援サービスの種類や量が決定します。自治体ごとに手続きの流れに細かな違いはありますが、厚生労働省の基準に基づいて行われているため、全国どこでも大きな違いはありません。申請は本人または家族が行い、状態の変化に合わせて定期的な更新や変更申請も可能です。認定を受けることで、入浴や食事の介助、リハビリ支援、施設利用、福祉用具の貸与など多様な介護サービスが利用できるようになります。

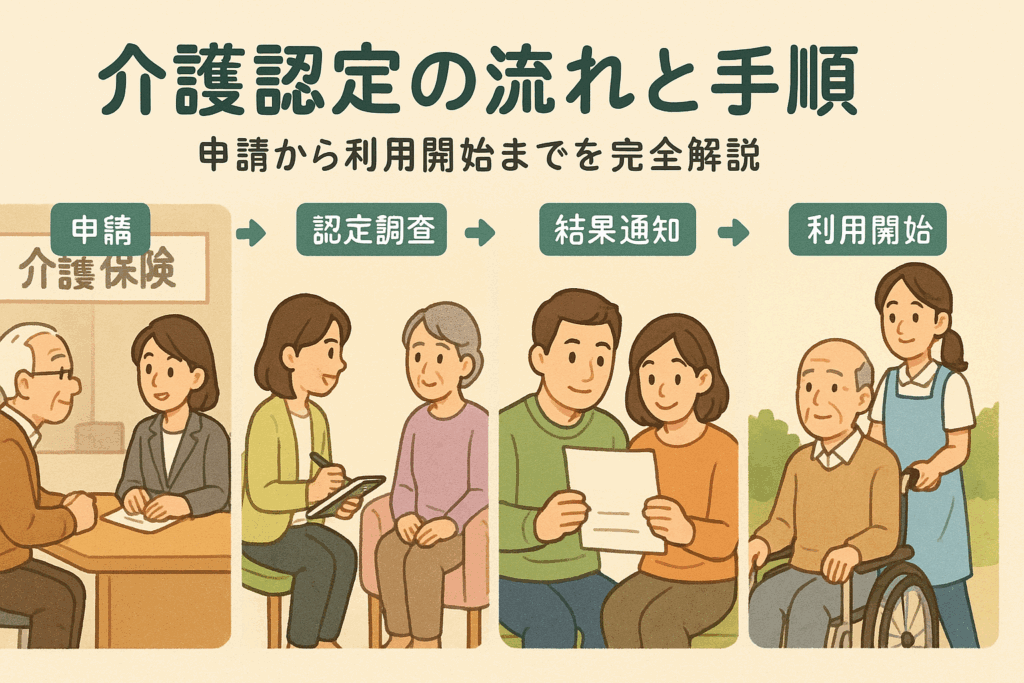

介護認定の流れを図で視覚的に理解できる全体マップ

介護認定の流れは以下の5ステップで進行します。視覚的に全体像を理解したい方のために、流れを表にまとめました。

| ステップ | 内容 | 主なポイント |

|---|---|---|

| 1 | 申請(市区町村役場や福祉事務所で受付) | 本人・家族・ケアマネも申請可 |

| 2 | 訪問調査(調査員が自宅や施設を訪問) | 日常生活動作や健康状態を確認 |

| 3 | 主治医意見書の作成(かかりつけ医の診断が必要) | 医療と生活両面からの評価 |

| 4 | 一次判定・二次判定(審査会による総合判定) | 専門家が判定し介護度決定 |

| 5 | 認定結果通知(要介護・要支援の区分と期間通知) | 結果通知後ケアプラン作成可能 |

この流れに沿って、初めての方でも安心して手続きを進めることができます。地域によっては福岡市、北九州市、広島市、福山市など独自の支援制度やサービスも設けているため、自治体の窓口で詳細を確認するのもおすすめです。

対象者と申請可能な条件・申請の意義

介護認定は原則として40歳以上の全ての国民が対象です。対象者・条件のポイントは次の通りです。

-

65歳以上(第1号被保険者):日常生活に支援や介護が必要な場合、原因問わず申請できます。

-

40〜64歳(第2号被保険者):特定疾病(厚生労働省が定める16種)による心身の状態悪化が必要条件となります。

申請する意義は、介護負担の軽減と、必要な支援サービスが正当に受けられることにあります。本人や家族の生活を守るため、公的なサポートを最大限活用する第一歩です。

介護保険を申請できる人や申請理由具体例を踏まえ紹介

介護保険申請は本人はもちろん、家族や施設職員等も代理で行うことができます。申請できる主な方と、よくある申請理由を紹介します。

| 申請できる人 | 主な内容 |

|---|---|

| 本人 | 申請意思がある場合全員 |

| 家族・親族 | 近親者であれば代理申請可能 |

| ケアマネジャー | 介護支援専門員としてサポートを行う場合 |

| 入院・入所中の職員 | 病院や施設の相談員など専門職も代理可能 |

申請の例

-

最近転倒が増え、一人での生活が難しくなった

-

認知症の疑いで日常生活が不安

-

病気や怪我の後遺症で長期間の介護が必要になった

申請理由の文例

-

「入浴や食事の介助が必要となり、家族だけでは支えきれないため申請」

-

「認知症で徘徊があり日常生活に支障が出てきたため」

申請にあたっては、必要書類や主治医の意見書の取得、市区町村による訪問調査の日程調整が必要です。制度やサービス内容は自治体ごとに異なる場合があるため事前に相談窓口を活用すると安心です。申請後は、認定結果通知に応じてケアプラン作成や具体的な介護サービス利用へと進みます。

介護認定申請の具体的ステップと必要書類・提出方法

申請手順の詳細解説と市区町村窓口での対応方法

介護認定の申請は、本人または家族が市区町村の窓口で行えます。まず、市役所や町村役場の介護保険課に相談し、申請書類を受け取りましょう。申請は本人だけでなく、家族やケアマネジャー、地域包括支援センターの職員でも可能なため、代理申請も多く利用されています。

各自治体により、窓口での受付に加え、郵送申請やオンラインからの申請が可能なケースもあります。申請時には、健康保険証や介護保険被保険者証、本人確認できる書類等を持参してください。窓口では職員が不明点を丁寧に案内してくれるため、初めての方も安心して手続きできます。

介護保険申請の流れ/郵送・窓口・オンライン申請の比較

介護認定申請は大きく分けて3つの方法があります。現地窓口での直接申請、郵送による申請、インターネットによるオンライン申請です。

| 申請方法 | 特徴 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 金窓口申請 | 市区町村の介護保険担当窓口で直接申請 | その場で質問でき即時手続き可 | 役所の営業時間内のみ受付 |

| 郵送申請 | 必要書類を郵送で提出 | 自宅から手続き可能 | 書類不備の場合に再提出が必要 |

| オンライン申請 | 市区町村WEBサービスから申請 | 24時間受付・来庁不要 | 電子署名等の設定や非対応自治体もあり |

申請方法は自治体によって異なるため、福岡市・広島市・北九州市など地域ごとのホームページで対応状況を確認しましょう。

申請書類作成の注意点と添付必須書類チェックリスト

申請書類の記入は正確に行いましょう。特に本人情報や要介護状態の現状欄は具体的な状況を詳しく記載する必要があります。申請理由文例が自治体ホームページ等に用意されている場合もありますので参考にしてください。

添付必須書類のチェックリスト

-

介護保険被保険者証(65歳以上の場合)

-

健康保険証(40~64歳、特定疾病の方)

-

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

-

医療機関や主治医の情報

-

(入院中・施設入所中の場合)施設名や病院名、担当者連絡先

このほか、代理申請時は委任状が必要になりますのでご注意ください。

介護保険申請に必要なものの詳細とよくある不備事例解説

介護認定申請には書類や証明書の提出が必須です。下記のものをしっかり準備しましょう。

-

介護認定申請書

-

介護保険被保険者証

-

健康保険証(該当者)

-

本人確認書類

-

主治医意見書(市区町村が依頼)

-

委任状(代理申請の場合)

提出書類でよくある不備は、記載漏れ・署名忘れ・必要書類の添付忘れです。特に本人・代理人欄の署名と日付、保険証が最新のものか確認しましょう。

ポイント一覧

-

申請時期は入院・退院直後や体調変化時が最適

-

医療機関に通院中の場合は主治医の情報を最新に

-

申請受理から認定まで1~2か月かかるため早めの申請が安心

市区町村窓口や地域包括支援センターでも都度相談可能です。不安や分からない点は遠慮なく確認しましょう。

訪問調査の準備・内容と申請者が押さえておくべきポイント

訪問調査のスケジュール調整と当日の流れ・注意点

訪問調査は介護認定の流れの中で、非常に重要な過程です。申請後、市区町村の担当者や調査員と日程調整がおこなわれます。日程は申請者や家族と事前に相談して決定され、介護を受ける本人の体調や生活リズムも考慮されるのが一般的です。

当日の流れ

- 指定日時に調査員が自宅や入院先を訪問

- 本人および家族へのヒアリング

- 生活状況や心身の状態などの調査票への記入

- 必要に応じて主治医意見書や医療情報の確認

注意点

-

本人が話しづらい場合や認知機能に不安がある場合は、家族の同席が推奨されています。

-

体調不良時や入院中も対応可能ですが、早めの連絡が大切です。

-

申請から訪問調査までの期間は市区町村によって異なり、目安として1〜2週間程度が一般的です。

訪問調査準備や家族の同席可否など具体的対応策

訪問調査に備えるためには、普段の生活の様子や困っていること、介護が必要な場面を事前に整理しておくことが大切です。下記の対応策をチェックしましょう。

事前準備のポイント

-

申請者や家族が普段どのような支援や介助を必要としているかをメモしておく

-

利用中や希望する介護サービスの資料を用意する

-

医療機関への受診歴や薬の一覧をまとめておく

家族の同席について

-

家族やケアマネジャーの同席が可能

-

本人のみでは伝えきれない情報を補足でき、不安解消にも役立つ

主な対応策

-

調査票の内容を事前に確認し、答えやすいよう準備

-

状況の変化や入院予定があれば速やかに市区町村へ連絡

調査項目の詳細と評価基準の専門的解説

訪問調査では幅広い視点から本人の状態が確認されます。主な調査項目と評価基準は下記の通りです。

| 調査項目 | 評価ポイント・具体例 |

|---|---|

| 日常生活動作(ADL) | 起き上がり、歩行、食事、排泄、入浴の自立度 |

| 移動・介助の必要性 | 屋内外の移動時の介護・見守りの頻度 |

| 認知機能 | 短期・長期記憶、見当識障害、意思疎通力 |

| 行動・心理症状 | 幻覚・妄想、不安、徘徊、睡眠障害 |

| 社会適応 | コミュニケーション力、行事参加、対人関係 |

| 医療関連 | 服薬管理、治療の必要性、慢性疾患・合併症など |

評価は「できる」「一部介助」「全介助」など段階的に記録され、介護度区分の判定に大きく影響します。特に認知症や身体障害の有無は細かく確認され、要介護認定区分早わかり表などで基準が示されています。

介護認定調査項目にある身体・認知・精神面の評価ポイント

介護認定における評価は、身体面・認知面・精神面の全体バランスが重要です。

身体面の評価

-

移動能力、立ち上がり、歩行、排泄、食事の介助が必要か

-

入浴や更衣など日常生活動作が自立できているか

認知面の評価

-

日付や場所の認識レベル

-

人や物事の理解・記憶の障害の程度

-

指示や質問にどれくらい応答できるか

精神面の評価

-

不安やうつ症状、暴力・拒否・興奮などの行動心理症状

-

社会生活に支障があるか

評価方法の特徴

-

客観的な調査票に基づきヒアリングと観察を組み合わせ

-

ケアマネジャーや主治医の意見も参考に総合判定

申請者や家族は、普段からの困りごとを率直に伝えることで、より公正な認定に繋がります。特定の市区町村(福岡市、広島市、北九州市、福山市など)でも内容に大きな違いはありませんが、自治体による詳細の案内も確認しましょう。

主治医意見書の役割・作成依頼から受取りまでの流れ

主治医意見書は、本人の心身の状態や疾病、生活状況、介護が必要な理由などを医師の視点から記載する重要書類です。介護認定の判定において訪問調査と並ぶ主要な情報源となり、結果に大きな影響を及ぼします。意見書は市区町村が指定した「主治医」に依頼し、介護保険申請の際に併せて提出されます。地域によっては福岡市、広島市、北九州市、福山市などで独自の案内があります。申請書が市区町村窓口に受理された後、役所から医師へ直接意見書作成が依頼される流れが一般的です。申請時に病院名や担当医の情報を正確に伝えることでスムーズに手続きを進めることができます。

意見書が介護度判定に与える影響と医師への依頼のコツ

主治医意見書は要介護度の認定判定に不可欠です。医師は高齢者の既往や日常生活動作、認知機能、疾病状況を詳細に記録し、訪問調査結果と照らし合わせて介護度判定の資料とします。書類内容が不十分な場合、認定区分や介護サービス利用範囲が適切に反映されない恐れがあります。意見書作成時には以下の点を意識すると効果的です。

-

申請時に主治医と事前相談を行う

-

診察時に最近の健康状態や困りごとを伝える

-

主治医に要介護認定申請の理由や生活上の支援ニーズを正確に説明する

意見書が判定資料として機能するためには、患者本人や家族が具体的な症状や生活状況を主治医に共有し、病院側と連携することが大切です。必要に応じてケアマネジャーにも相談しておくとより安心です。

介護認定主治医意見書のもらい方・書類の正確な準備法

主治医意見書の受取りまでの一般的な流れを分かりやすく表にまとめました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 提出先 | 市区町村の介護保険担当窓口 |

| 必要な情報 | 本人氏名・生年月日・保険証番号・病院名等 |

| 依頼方法 | 申請時に窓口で主治医情報を記入 |

| 作成依頼先 | 市区町村から主治医(または指定医) |

| 受取り | 医師から役所へ直接返送されるのが一般的 |

| 注意点 | 必要書類(保険証・本人確認書類)を用意 |

申請の時点で主治医が未定の場合、医師を決めておくとスムーズです。入院中でも入院先の医師が担当するため、ご家族が病院に連絡して状況を伝えましょう。高齢者や特定疾病の方は介護保険証、本人確認書類を必ず持参してください。書類不備を防止するためにも申請理由や状態について主治医としっかり話し合うのがおすすめです。

一次判定・二次判定の実態と介護認定審査会の審査プロセス

一次判定の計算方法とコンピュータ判定の仕組み詳細

介護認定の一次判定は、訪問調査データや主治医意見書をもとに、厚生労働省の基準プログラムによって自動的に行われます。この一次判定では、本人の身体機能や生活状況、認知症の有無、心身の状態など細かな項目が点数化され、コンピュータが総合的に判断します。下記は主なステップです。

- 訪問調査員が全国共通の調査票に基づき79項目をチェックし、調査データを入力

- 主治医からの意見書もシステムに反映

- プログラムが複数の基準式で自立から要介護5までを自動判定

特に一人一人の心身機能や日常生活動作などが細かく採点されるため、公正性が保たれています。要介護認定区分や介護サービス利用など、後の支援計画にも直接関わる重要なプロセスです。

介護判定の流れと判断される基準の技術的解説

一次判定には客観的・技術的な基準が用いられています。調査項目は大きく分けて「基本動作」「認知」「社会生活」「行動障害」に分類され、下表のようにそれぞれの能力が点数化されます。

| 主な評価項目 | 具体的内容 |

|---|---|

| 基本的日常動作 | 歩行、食事、入浴、排泄など |

| 認知機能 | 意思疎通、記憶、理解力 |

| 問題行動 | 徘徊、興奮、夜間対応など |

| 社会参加 | 外出、交流、趣味、活動度 |

| 医療的ケアの必要性 | 投薬、医療管理、特別な処置の有無 |

要介護認定レベルや区分はこの合計点によってプログラムが自動判定します。福岡市や広島市など各自治体での運用方法もほぼ共通しています。

二次判定の構成・審査会委員の専門性と審査内容

一次判定の結果だけで認定は決まりません。続く二次判定では、介護認定審査会による人の目による審査が行われます。審査会は医師・看護師・ケアマネジャー・社会福祉士・介護福祉士といった多様な専門家チームで構成され、複数の視点で公平な審査を目指します。

-

委員は訪問調査結果・コンピュータ判定結果・主治医意見書を総合的に検討

-

本人や家族からの聞き取り内容もチェック

-

介護度や必要なサービス内容について多角的に議論

代表的な自治体の例として北九州市や福山市でも、専門職がチームで審査に携わるため、認定結果の質と公平性が保たれています。

要介護認定区分の決定基準と審査の重要ポイント

二次判定で重視されるのは、生活面・医療面での支援ニーズです。審査会では次のような点に着目し、最終的な要介護認定区分を厳密に決定します。

-

本人の日常生活自立度や医療的管理の有無

-

家族など周囲の支援状況や環境要因

-

認知症や身体障害の有無や程度

-

医師の診断や治療経過など医療面情報

このプロセスは厚生労働省が定めた基準をもとにしつつも、一人ひとりの状況に応じてきめ細かく審査され、必要があれば意見調整や再審査も行われます。情報の正確性・公平性を重視する二重構造により、介護保険サービス利用の安心感と信頼性が維持されています。

認定通知後の対応と介護サービス利用スタートまでの流れ

認定結果の内容理解と受領時のチェックポイント

介護認定の結果が届いたら、最初に通知書と認定証の内容をしっかり確認しましょう。通知書には要支援・要介護いずれかの認定区分や介護度、認定期間などが記載されています。本人や家族は、記載されている名前や住所が正しいか、認定区分や期間に誤りがないかをチェックしてください。不明点があれば速やかに担当窓口へ問い合わせることが重要です。

介護認定を受けた方は、サービス利用の準備を進める必要があります。万が一、認定内容に納得できない場合には、不服申し立てが可能です。認定証が手元に届いた時点で、次の手続きを円滑に進めるため早めに対応しましょう。

介護認定証見本の確認方法と認定区分別サービス案内

介護認定証には利用可能なサービス内容や有効期間が分かりやすく記載されています。地域ごと(例:福岡市、広島市、北九州市、福山市)で様式に若干の違いがあるため、不安な場合は市区町村の公式サイトで認定証見本を参照できます。

下記は主な認定区分と利用できるサービスの一例です。

| 認定区分 | 利用できる主なサービス |

|---|---|

| 要支援1・2 | 介護予防サービス、訪問型サービス等 |

| 要介護1 | デイサービス、ホームヘルプ、ショートステイ |

| 要介護2 | 上記+福祉用具貸与、住宅改修など |

| 要介護3~5 | 施設入所、24時間型訪問介護、リハビリ強化等 |

このように、認定区分によって受けられる支援内容が異なりますので、手元の認定証と照らし合わせて正しく把握しましょう。

ケアプラン作成からサービス利用開始までの具体行動

認定証受領後は、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、具体的なケアプラン作成に進みます。ケアプランはサービス内容や利用頻度、家族の希望などを整理する大切な計画です。要支援の場合は地域包括支援センターが、要介護1以上の場合はケアマネジャーが主に担当します。

利用開始までの流れは次のとおりです。

- 認定証と認定結果通知書を準備

- 地域包括支援センターやケアマネジャーに連絡

- ケアプランの作成

- サービス事業者との契約

- サービス提供開始

この一連の手続きをスムーズに行うことで、必要な支援を早期に受けることができます。

要介護認定レベル別のサービス利用フロー詳細

認定レベルごとにサービス利用開始までの流れが異なります。下記リストでポイントを整理します。

-

要支援1・2

- 主に介護予防サービスを利用

- 地域包括支援センターがケアプランを作成し、必要サービスを調整

-

要介護1~5

- ケアマネジャーと相談し個別のケアプランを策定

- 福祉用具貸与やデイサービス、訪問介護、施設入所も選択肢に

- 状況に応じて、医療サービスやリハビリ、認知症ケアも可能

どのレベルでも、認定証を受け取ったら早めに相談し、希望や状況を丁寧に伝えることが大切です。認定区分と本人の望む生活スタイルに応じて適切なサービスを選択し、安心して生活をスタートさせましょう。

介護認定の有効期限、更新手続き、および区分変更の方法

認定の有効期間と更新申請・期限管理の詳細手順

介護認定には有効期限が設けられており、期間は原則6か月から最長36か月となります。認定有効期間が満了する前に必ず更新手続きが必要です。有効期間は「介護認定証」に記載されているため、期限を確認しておきましょう。更新申請は原則として満了日の60日前から受付可能となり、市役所や区役所、町村の窓口で手続きを行います。

以下は主な更新手続きの流れです。

-

認定有効期間の確認(介護認定証を参照)

-

満了日60日前から更新申請が可能

-

必要書類を用意のうえ、自治体窓口へ申請

-

訪問調査・主治医意見書の提出

-

審査判定後、認定結果通知書が送付される

地域ごとに手続きの流れに違いが出る場合があり、例えば福岡市や広島市、北九州市などでは詳細が市のホームページや厚生労働省の資料に掲載されています。申請漏れがあると介護サービスが利用できなくなるため、早めの準備と期限管理が重要です。

介護認定更新の流れと申請に必要な書類・注意点

更新手続きには、下記のような必要書類が求められます。

| 必要書類 | 内容 |

|---|---|

| 介護保険被保険者証 | 本人確認や有効期間の確認 |

| 申請書 | 市町村指定様式に記入 |

| 主治医意見書 | 医療機関の主治医が作成 |

| 追加で求められる書類 | 介護サービス計画など状況による |

注意点は以下の通りです。

-

本人または家族が申請できます。

-

申請書記載時は、申請理由や必要なサービスもできるだけ具体的に記入します。

-

入院中の場合も申請でき、主治医意見書を事前に依頼しておくとスムーズです。

-

期限ギリギリでの申請は、審査結果通知が遅れる場合があるため注意しましょう。

-

更新審査中も原則引き続き介護サービスが利用可能です。

期限を過ぎると無資格となるため、早めの手続きで安心して介護サービスを利用しましょう。

状態変化による区分変更申請の条件と申請方法

要介護者の心身状態や生活状況が著しく変化した場合、要介護度の区分変更申請が可能です。たとえば、急な症状悪化や退院後の生活自立度の変化、認知症の進行などが代表的な例です。申請は認定を受けている自治体の窓口で、本人や家族、ケアマネジャーが代理人として行うことができます。

具体的な申請手順は以下の通りです。

-

状態変化を確認し、ケアマネジャーや医療機関と相談

-

必要書類(変更申請書、主治医意見書、被保険者証等)を用意

-

市町村窓口にて変更申請を提出

-

改めて訪問調査と医師の意見書提出を受け、審査を経て認定通知

区分変更の申請では、できるだけ症状や状況の変化を具体的に伝えることが重要です。

介護区分変更の流れやメリット・デメリットの解説

区分変更の流れは新規認定や更新とほぼ同様ですが、状態変化が明確でないケースでは認定が変更されない場合もあります。区分変更の主なメリットとデメリットは下記の通りです。

| メリット | デメリット |

|:———-|:—————————————————————-|:——————————————————————–|

| 必要なサービス量や内容の変更が可能 | 申請内容によっては認定区分が下がる可能性がある |

| 介護度に応じてさまざまな施設やサービス利用が広がる | 審査の結果が変わらない場合もあり、手続きに手間がかかる |

| 状況に合わせたケアプラン作成が可能に | 主治医意見書の再取得や訪問調査が必要となる |

区分変更の手続きは、状態変化やサービス内容の見直しが必要となった際に柔軟に対応できる仕組みです。本人や家族、ケアマネジャーとよく相談し、必要に応じて適切なタイミングで申請することがポイントです。

介護認定に関わるよくある疑問と見落としがちな注意点

介護認定申請のタイミングや期間、主なトラブル例

介護認定の申請時には、「いつ申請するべきか」「結果が出るまでどのくらいかかるのか」と不安を抱える方が多くいます。申請のベストタイミングは、日常生活で介助・支援が必要だと感じた段階です。特に転倒や病院退院直後、自立支援が難しくなった際は早めの申請をおすすめします。

申請から認定結果通知書が届くまでの期間は、多くの自治体でおおよそ30日以内です。しかし書類不備や調査内容の不足で、この期間が延びることも。主なトラブル例をまとめました。

| よくあるトラブル | 対策ポイント |

|---|---|

| 必要書類の不足や記入漏れ | 申請書や主治医意見書は事前にチェックリストを活用 |

| 調査時に本人不在 | 家族やケアマネジャーと日程調整を密にとる |

| 認定結果通知の遅延 | 進捗が遅い場合は市区町村窓口へ早めに相談 |

介護認定レベルや区分表は厚生労働省公式サイトや自治体(福岡市・北九州市・広島市等)でも早見表が公開されています。

介護認定を受けるにはどうすればいい?現場の声・対策紹介

介護認定を受けるには、市区町村の介護保険担当窓口へ申請することが第一歩です。申請可能な人は原則65歳以上、または特定疾病対象の40歳以上64歳までの方です。申請には本人または家族、ケアマネジャーも代理申請ができます。

申請から認定までの大まかな流れ

- 市区町村窓口で必要書類の提出

- 主治医意見書の依頼・提出

- 調査員による訪問調査(心身状況の確認)

- 一次判定(コンピュータ判定)、二次判定(審査会)

- 結果通知書の郵送

現場の声として「申請書の記入ミスや、主治医意見書の遅れで期間が長引いた」という経験談がよく聞かれます。申請時は必要な書類や手順を早めに確認し、医療機関とも連携を図るのがスムーズに進めるコツです。

入院中や特定疾病がある場合の申請方法・優先対応

入院中や特定疾病の場合でも、介護認定の申請は可能です。本人が申請できないときは家族や施設スタッフが代理で手続きできます。特に入院中は退院後すぐに介護サービスを開始できるよう、早めの申請が推奨されています。

また、64歳以下で特定疾病がある方は、該当疾患が介護の必要性に影響している場合に限り申請できます。手続き時には対象疾病に関する診断書や主治医意見書の提出が求められます。

| 状況 | 必要なポイント |

|---|---|

| 入院中 | 医療機関との連携を強化。退院支援担当者に相談し早期申請、主治医意見書の迅速な取り寄せが重要 |

| 特定疾病 | 特定疾病の種類・発症状況を申請時に明記。必要に応じて追加診断書も準備 |

退院前後の申請は、ケアマネジャーや病院の地域連携室がサポートしてくれる場合も多く、困った時は積極的に相談しましょう。

入院中の介護保険申請時のポイントと注意事項

入院中の介護保険申請は、本人の状況を正確に医師や病棟スタッフと共有して進めることが大切です。退院後スムーズに介護サービスを利用するには、退院予定日から逆算して申請を行いましょう。特に主治医意見書の取得が遅れると全体の流れに影響しますので、病院の担当者に依頼し早めに対応しましょう。

注意点として、申請期間中も状態に変化があれば、速やかに市区町村窓口へ連絡を。申請後に要介護度が想定より低い場合には、不服申し立てや区分変更申請の制度も活用できます。困った時は地域包括支援センターや福祉窓口に相談することで、より的確なアドバイスを受けられます。

実例・体験談から学ぶ介護認定の流れと申請成功の秘訣

介護認定の流れまでの実際の体験談や家族の声を交えたリアルな説明

介護認定を受けた家族の体験からは、初めて申請する際の不安や疑問が多く聞かれます。母親が転倒して要介護認定の申請が必要になった際、最初に市区町村の窓口へ問い合わせたことで、必要書類や訪問調査の流れが明確になり安心したという声があります。特に、申請から調査、主治医意見書の提出、認定結果の通知まで、どの段階でも市役所の福祉課や地域包括支援センターから細かくサポートを受けられる点が非常に評価されています。

申請の流れは、一般的に以下の通りです。

- 市区町村の窓口で申請手続き

- 訪問調査(介護認定調査員による心身の状況確認)

- 主治医意見書(病院やクリニックから提出)

- 一次・二次判定

- 結果通知と介護認定証の受け取り

この過程で、入院中や急な状態変化にも対応可能な申請の特例や、家族が不慣れな場合でも丁寧な案内を受けられることが、申請成功のカギとなります。

病院内申請や要支援認定ケース、特殊事例紹介

ケースによっては、入院中に医療ソーシャルワーカーと連携し、病院内で介護認定の申請が進む例もあります。また、要支援認定を希望する場合は、地域包括支援センターが主体となり、日常生活の困りごとや自立度の変化について具体的に相談できます。特定疾病に該当する40歳以上64歳以下の方も、主治医と相談しながら申請を進められるため安心です。

| 事例 | 流れ | 注意点 |

|---|---|---|

| 入院中申請 | 医療機関の窓口で申請、主治医が即意見書作成 | 退院前のサービス調整が可能 |

| 要支援認定希望 | 支援センターで生活状態の相談、訪問調査 | 認定結果まで見守りが徹底 |

| 特殊事例 | 急な状態悪化で「みなし認定」利用 | 一時的な介護サービスが迅速に使える |

相談窓口・公的支援の活用方法と利用者サポート情報

介護認定の申請や結果、サービスの利用には、地域の相談窓口やオンライン活用が重要です。各自治体の福祉課では、窓口・電話・オンラインフォームの3つから申請や情報提供を受け付けており、状況に合わせて最適な方法を選択できます。

多くの自治体で、福岡市・広島市・北九州市・福山市などはオンライン申請も提供しており、遠方や多忙な家族も自宅から手続きが可能です。申請前に利用できる無料相談もあり、最新の区分表や基準、必要書類、認定結果通知後のケアマネジャー選定方法について詳細なアドバイスが得られます。

| 窓口名 | サポート内容 | 利用手段 |

|---|---|---|

| 市区町村福祉課 | 書類案内・サービス紹介 | 来庁/電話/オンライン |

| 地域包括支援センター | 要支援、要介護全般の相談 | 訪問/電話 |

| 各自治体ホームページ | オンライン申請・必要書類ダウンロード | Web |

困ったときには、要介護認定区分早わかり表やサービス利用一覧も活用し、状況に応じて的確なサポートを受けることが申請成功のポイントとなります。

介護認定申請チェックリスト・申請書記入マニュアル付き

手順を一目でわかる早わかり表と申請書類作成のポイント

介護認定の流れを理解することで、申請がスムーズになります。以下の表に沿って手続きを進めると、要介護認定の申請からサービス開始までを見失わずに対応できます。多くの市区町村(福岡市、広島市、北九州市など)や厚生労働省の指針もこの流れに準じています。

申請のタイミングや必要書類を押さえておきましょう。自宅介護・入院中問わず、申請できる人や要介護認定を受けるには主治医の意見書が必要です。入院中に申請する場合も、病院の相談窓口が活用できます。

| ステップ | 確認事項 | ポイント |

|---|---|---|

| 1. 申請準備 | ・申請できる人は40歳以上の特定疾病含む方 | ・本人または家族、市役所、地域包括支援センターで相談 |

| 2. 書類の用意 | ・申請書、主治医意見書、保険証 | ・市役所や町村役場、各自治体の窓口 |

| 3. 訪問調査 | ・身体・生活状況の具体的な聴き取り | ・自宅や施設で実施、30分〜1時間が目安 |

| 4. 判定・審査 | ・一次(コンピュータ判定)、二次(審査会) | ・認定基準表・認定区分(要支援~要介護)を基に判定 |

| 5. 結果通知 | ・結果は申請から30日以内に通知 | ・認定証や結果通知書が届いたらケアマネに連絡 |

申請書記入のポイント

-

本人以外が申請する場合は、委任状が必要です。

-

住所や保険証番号、主治医名は正確に記載を。

-

必要な添付書類は自治体の案内に従って確認しましょう。

要介護認定区分早わかり表と申請書の書き方・注意点

介護認定には「要支援1・2」「要介護1〜5」の区分があり、それぞれ受けられるサービスや内容が異なります。

主治医意見書の取得や記入ミス防止も含めて、以下を強調して押さえておきましょう。

| 区分 | 特徴 | サービス例 |

|---|---|---|

| 要支援1,2 | 基本的生活は自立、部分的に支援が必要 | デイサービス、リハビリなど |

| 要介護1〜5 | 介助の程度に応じて区分 | ホームヘルパー、施設入所など |

申請書の書き方・注意点

-

申請理由は「日常生活の自立困難」「認知症の進行」など事実を具体的に記入する。

-

病院・施設への入院中も申請が可能。主治医意見書のもらい方は医師や相談窓口で早めに確認しましょう。

-

書類の一部に記載漏れや押印漏れが多いので、必ずチェックリストで再確認してください。

よくある書類の不備例とその対応方法を事例でわかりやすく解説

書類不備による手続き遅延はよくあります。以下に代表的な不備と、その対応方法をまとめました。

よくある不備例と対応方法

-

必要事項の未記入

- 対応:チェックリストで全項目を確認し、漏れがあれば追加記入を。

-

主治医意見書の添付忘れ

- 対応:主治医または病院窓口に速やかに依頼。

-

保険証の写しの添付漏れ

- 対応:保険証を再度コピー、または自治体窓口で提示。

-

記載内容の誤り(住所・名前など)

- 対応:誤記を二重線と訂正印で修正、または新しい用紙で再提出。

少しのミスも認定結果の通知やサービス利用の開始に影響します。申請書や各種書類を提出前によく確認し、不明点があれば各地域の介護相談窓口やケアマネジャーに問い合わせてください。これにより、要介護認定証が届いた後もスムーズにサービス利用へ進めます。